ИДП

(приложение №2 к ПТЭ)

I. Общие требования к организации движения поездов на железнодорожном транспорте

68 пунктов

1. Инструкция по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации (далее — Инструкция) устанавливает правила приема, отправления и пропуска поездов (приложения N 1 — N 9 к Инструкции), производства маневров (приложения N 10 — N 11 к Инструкции), закрепления железнодорожного подвижного состава (приложение N 12 к Инструкции), правила приема и отправления поездов в условиях выполнения ремонтно-строительных работ (приложения N 13 — N 14 к Инструкции), порядок назначения и передачи предупреждений на поезда (приложение N 15 к Инструкции), а также отдельные процессы, связанные с производством поездной и маневровой работы (приложения N 16 — N 20 к Инструкции).

Нормативно-технический документ, графически отображающий следование поездов на масштабной сетке (далее — график движения поездов) <1>, объединяет деятельность всех подразделений, выражает заданный объем эксплуатационной работы подразделений владельцев инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования <2> (далее — инфраструктура) (владельцев железнодорожных путей необщего пользования).

———————————

<1> Подпункт 2.12.9 пункта 2.12 ГОСТ 34530-2019 «Межгосударственный стандарт. Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения», введенного в действие приказом Росстандарта от 24 сентября 2019 г., N 748-ст (М., «Стандартинформ», 2019), с изменениями ГОСТ 34530-2019 «Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения» («ИУС «Национальные стандарты», 2020, N 3), ГОСТ 34530-2019 «Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения» («ИУС «Национальные стандарты», 2021, N 8) (далее — ГОСТ 34530-2019).

<2> Абзац четвертый пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 169; 2018, N 32, ст. 5105) (далее — Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации).

Сводный график движения поездов утверждается в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта, на основании предложенных владельцами инфраструктур графиков движения поездов в пределах инфраструктур <3>.

———————————

<3> Абзац второй пункта 1 статьи 18 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 169; 2018, N 32, ст. 5105).

Организация движения поездов в пределах одной инфраструктуры осуществляется на основании графика движения поездов, утверждаемого и вводимого в действие владельцем этой инфраструктуры.

Движение поездов по графику обеспечивается соблюдением требований Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным настоящим Приказом (далее — Правила), организацией и выполнением технологического процесса <4> работы подразделений железнодорожного транспорта, связанных с движением поездов.

———————————

<4> Подпункт 2.12.93 пункта 2.12 ГОСТ 34530-2019.

Нарушение графика движения поездов не допускается. В случаях нарушения графика движения поездов работники всех подразделений железнодорожного транспорта обязаны принимать оперативные меры для ввода в график опаздывающих поездов и обеспечивать их безопасное проследование.

На железнодорожных путях необщего пользования владельцу железнодорожных путей необщего пользования допускается утверждать свой график движения поездов. В случае примыкания железнодорожных путей необщего пользования к инфраструктуре общего пользования или к железнодорожным путям необщего пользования графики движения поездов должны быть согласованы владельцем инфраструктуры и владельцем железнодорожных путей необщего пользования.

График движения поездов является организующей и технологической основой работы всех подразделений железных дорог, выражает заданный объем эксплуатационной работы. Движение поездов строго по графику обеспечивается соблюдением норм и правил, правильной организацией работы и точным выполнением технологического процесса работы железнодорожных станций, депо, тяговых подстанций, пунктов технического обслуживания других подразделений, связанных с движением поездов.

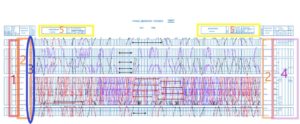

График (Рисунок 5.1) строится обычно на стандартной сетке, где по оси абсцисс (горизонтальная ось Х) откладывается время суток от 0 до 24 ч, а по оси ординат (вертикальная ось Y) – расстояние. Оси раздельных пунктов обозначают горизонтальными линиями. На сетке каждый час разделен вертикальными линиями на шесть десятиминутных интервалов, при этом получасовые деления указываются штриховой линией, а часовые — жирной.

В вертикальных колонках по обеим сторонам сетки графика помещаются дополнительные данные, необходимые для составления графика (поля выделены цифрами на рисунке 5.1). В число таких данных входят:

— времена хода грузовых поездов по перегонам в четном и нечетном направлениях (1);

— времена на разгон и замедление по перегонам в четном и нечетном направлении для грузовых и пассажирских поездов (1);

— наименование раздельных пунктов (2);

— средства связи при движении поездов (3);

— число главных путей на перегонах и приемоотправочных на промежуточных станциях (3);

— число поездов, проложенных на графике, пассажирских (в парах) и грузовых по направлениям движения (4);

— расстояние между раздельными пунктами (4);

— скорость движения всех грузовых поездов — техническая и участковая по направлениям движения и отдельно для сборных поездов – техническая и участковая, также по направлениям движения (4);

— серии локомотивов для пассажирского и грузового движения (5).

В верхней части сетки графика помещены таблицы, где указаны серии локомотивов, отдельно для пассажирских и для грузовых поездов, а также установленные по направлениям движения нормы веса и длины составов.

Рисунок 5.1 – Фрагмент графика движения поездов

Пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 10 января 2003 г. №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» устанавливает необходимость формирования сводного графика движения поездов, не регламентируя при этом понятие «сводный». Сроки ввода в действие графика движения пассажирских поездов устанавливаются приказом Минтранса России №69 от 26.02.2018 г. «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления государственной услуги по установлению сроков ввода в действие графика движения пассажирских поездов на железнодорожном транспорте».

В ОАО «РЖД» график движения поездов разрабатывается в соответствии с Инструкцией по разработке графика движения поездов в ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 12 декабря 2015 г №3201р.

График движения поездов является планом всей эксплуатационной работы железных дорог, основой организации движения поездов, грузовой и коммерческой работы станций, локомотивных и вагонных депо, дистанций инфраструктуры (пути, сигнализации и связи), строительных организаций, то есть всех подразделений железнодорожного транспорта. Он позволяет осуществлять своевременную перевозку грузов и пассажиров при одновременном выполнении требований безопасности движения, эффективного использования подвижного состава, обеспечения ритмичности работы станций, участков при наилучшем использовании их пропускной способности.

График движения поездов на протяжении многих лет является непреложным законом для работников железнодорожного транспорта, выполнение которого является одним из важнейших показателей работы железнодорожного транспорта и гарантией безопасности движения поездов.

2. График движения поездов формируется в целях:

1) обеспечения потребности физических лиц, юридических лиц и государства в перевозках железнодорожным транспортом <5>;

———————————

<5> Пункт 1 статьи 1 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 169; 2018, N 32, ст. 5105).

2) обеспечения безопасности движения поездов;

3) эффективного использования пропускной и провозной способности участков и перерабатывающей способности железнодорожных станций;

4) рационального использования железнодорожного подвижного состава, погрузочно-разгрузочных средств;

5) соблюдения установленной продолжительности непрерывной работы локомотивных бригад;

6) возможности производства работ по текущему содержанию и ремонту железнодорожного пути, сооружений, устройств, железнодорожной автоматики и телемеханики, связи и электроснабжения;

7) выполнения технологического процесса по своевременной перевозке грузов;

8) согласованности работы железнодорожного транспорта общего и необщего пользования.

1) В целях обеспечения быстрой и удобной перевозки пассажиров и грузов составлению графика движения поездов предшествует тщательное изучение пассажирских и грузовых потоков. Повышение скорости передвижения пассажиров и создание им удобств достигается прежде всего планированием в графике беспересадочных сообщений между крупнейшими городами страны. По другим направлениям расписание движения пассажирских поездов составляется так, чтобы в пунктах пересадки пассажиры затрачивали на ожидание поезда минимум времени. Расписания пригородных поездов составляются таким образом, чтобы обеспечить своевременную доставку пассажиров в утренние часы из пригородной зоны в город, а вечером — из города в пригород.

2) Безопасность движения поездов при построении графика обеспечивается соблюдением таких условий, как отправление поездов на свободный перегон (блок-участок) через интервалы времени между поездами, необходимыми для безопасного и беспрепятственного приема, отправления и пропуска поездов по установленным и свободным маршрутам следования. Время прибытия (отправления) на раздельный пункт поездов различных направлений (заложенное в графике движения поездов) исключает их столкновения при проходе через общие горловины (враждебными маршрутами). Помимо этого, необходимые интервалы для беспрепятственного проследования поездов обеспечиваются соответствующим развитием инфраструктуры, в первую очередь связанной с развитием тяги.

3) Эффективное использование пропускной и провозной способности участков и перерабатывающей способности железнодорожных станций обеспечивается путем равномерной загрузки инфраструктуры, используя в том числе и отклонение поездов на параллельные ходы, высокими скоростями движения поездов, минимальными по времени и технологически обоснованными стоянками поездов на станциях (например, стоянки сборного поезда, за которое группа вагонов назначением на эту станцию должна быть отцеплена от состава, а группа вагонов, готовая к отправлению, прицеплена к данному поезду), а также соответствием установленных норм массы и длины поездов характеристикам обращающихся на участках локомотивов. На эффективность использования пропускной способности оказывает влияние выбор типа графика движения поездов, который возможно реализовать на участке. Например, параллельный график (все поезда каждой категории имеют одинаковую скорость движения) движения поездов позволяет максимально эффективно использовать пропускную способность участков, однако далеко не везде имеется возможность для его применения, поскольку замедление пассажирских поездов до скорости грузовых может привести к снижению привлекательности пассажирских перевозок ввиду увеличения времени в пути, а ускорить грузовые до скорости пассажирских невозможно ввиду технических и технологических ограничений, которые вызваны разницей в массах поездов и ходовых качествах подвижного состава.

4) При равномерной прокладке поездов в графике движения поездов в течение суток создаются условия для наилучшего использования имеющейся пропускной способности перегонов, железнодорожных станций, устройств тягового электроснабжения электрифицированных железнодорожных линий, технических устройств локомотивного хозяйства. Это позволяет содержать в эксплуатации наименьшее число поездных и маневровых локомотивов, локомотивных и составительских бригад, работников, занятых на текущем осмотре и ремонте локомотивов и вагонов, а также занятых на грузовой работе. Учитывая указанные преимущества, при составлении графиков стремятся расположить линии хода поездов с прибытием на грузовые, сортировочные и участковые станции равномерно в течение суток.

5) Соблюдение установленной продолжительности непрерывной работы локомотивных и поездных бригад является одной из задач, решаемых при составлении графиков движения поездов и оборота локомотивов. Согласно положению «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов», утвержденным приказом Минтранса от 11.10.2021 №339, продолжительность непрерывной работы локомотивных бригад более 7 часов при шестидневной рабочей неделе, но не более 12 часов, работа с двукратным обращением локомотивных бригад с проездом мимо места постоянной работы, а также при изменении режима работы локомотивных бригад в период действия графика сменности устанавливается в порядке, утвержденном работодателем с учетом мнения представительного органа работников (Профсоюз).Когда время непрерывной поездки (в оба конца) превышает установленную продолжительность непрерывной работы работникам локомотивных бригад предоставляется отдых в пункте оборота (подмены).

6) В графике движения поездов должно быть предусмотрено время для производства работ по текущему содержанию и ремонту пути (технологические «окна»). Как правило, технологические «окна» предусматриваются в дневное (светлое) время суток, однако, на некоторых участках окна проводятся в ночное время суток ввиду особенностей организации движения поездов (например, участки Московского центрального кольца – МЦК, которое в дневное время обеспечивает перевозку пассажиров внутри крупной городской агломерации).

7) Для эффективного использования перерабатывающей способности станций, исходя из графика движения и плана формирования поездов, устанавливается объем и порядок работы станций по своевременной обработке и пропуску. С этой целью в технологических процессах работы железнодорожных станций предусмотрены технологические графики обработки поездов и вагонов, а также нормативный (суточный) план-график работы станции. Также своевременная обработка и пропуск поездов позволяет обеспечить неукоснительное соблюдение сроков доставки грузов.

8) В качестве примера согласованности работы железнодорожного транспорта и общего и необщего пользования можно привести пример контактных графиков для организации технологических перевозок. Согласно положению «Об утверждении Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования», утвержденным приказом МПС России от 18.06.2003 №26 (ред. от 04.05.2009, изм. от 19.12.2017), единый технологический процесс (ЕТП) разрабатывается для железнодорожных путей необщего пользования, обслуживаемых локомотивами владельца железнодорожного пути необщего пользования, и имеющих среднесуточный грузооборот 100 и более вагонов. Т.к. при подобном объеме фактор согласованности работы транспорта и общего и необщего пользования играет значительную роль в обеспечении своевременной доставки грузов, а также рациональном использовании подвижного состава. При согласии сторон ЕТП может разрабатываться и с меньшим грузооборотом.

3. Порядок назначения и отмены поездов на железнодорожном транспорте общего и необщего пользования в соответствии с графиком движения поездов устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

На сети ОАО «РЖД» назначение дополнительных и отмена, предусмотренных графиком движения, пассажирских поездов дальнего следования осуществляется заместителем генерального директора, в ведении которого находятся вопросы пассажирских перевозок, а при его отсутствии — начальником Департамента пассажирских перевозок или лицом, его замещающим, по согласованию с Центральной дирекцией управления движением на основании запросов перевозчиков об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей ОАО «РЖД», для осуществления перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа.

Назначение дополнительных пригородных пассажирских поездов и отмена пригородных поездов постоянного обращения в пределах одной железной дороги осуществляется руководителем соответствующей региональной службы (отдела) развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре, а при его отсутствии — лицом, его замещающим, по согласованию с соответствующей дирекцией управления движением — структурным подразделением Центральной дирекции управления движением на основании согласованных запросов перевозчиков по оказанию услуг инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей ОАО «РЖД», для осуществления перевозок пассажиров и ручной клади в пригородном сообщении.

Назначение дополнительных пригородных поездов и отмена пригородных поездов постоянного обращения, курсирующих в пределах двух железных дорог, осуществляется начальником Департамента пассажирских перевозок или лицом, его замещающим, по согласованию с Центральной дирекцией управления движением на основании согласованных с перевозчиками запросов по оказанию услуг инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей ОАО «РЖД», для осуществления перевозок пассажиров и ручной клади в пригородном сообщении.

Назначение дополнительного и отмена грузового поезда в графике движения поездов в пределах одной железной дороги осуществляется начальником соответствующей региональной дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением, а при его отсутствии — лицом, его замещающим.

В соответствии с Порядком назначения и отмены поездов всех категорий на инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 12 февраля 2016 г. № 264р, назначение и отмена грузовых поездов в графике движения в пределах двух и более железных дорог производится заместителем генерального директора — начальником Центральной дирекции управления движением, а в случае его отсутствия – заместителем начальника Центральной дирекции управления движением.

4. Каждому поезду присваивается номер, установленный графиком движения поездов. Поездам одного направления присваиваются четные номера, а поездам обратного направления — нечетные. Порядок присвоения нумерации определяется локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

Кроме номера, каждому грузовому, почтово-багажному и пассажирскому поезду на железнодорожной станции его формирования (отправления) присваивается индекс, который не изменяется до железнодорожной станции расформирования (назначения).

Поездам, не предусмотренным графиком движения (восстановительные, пожарные, снегоочистители, локомотивы без вагонов, специальный самоходный подвижной состав, назначаемые для восстановления нормального движения и для тушения пожара), номера присваиваются при их назначении. Номера поездов, не предусмотренных графиком движения, и порядок их следования объявляются диспетчером поездным.

В таблице 5.1 приведена нумерация поездов в зависимости от их категории в соответствии с Положением о нумерации поездов для графика движения, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 5 апреля 2014 г. № 859р.

Таблица 5.1

Нумерация поездов

| № п/п | Тип поезда | Диапазон присваиваемых номеров |

| 1.1. Пассажирские поезда в международном, дальнем и местном сообщении | ||

| 1.1.1. | Скорые круглогодичные | 1 — 150 |

| 1.1.2. | Скорые сезонного и разового обращения | 151 — 298 |

| 1.1.3. | Пассажирские круглогодичные | 301 — 450 |

| 601 — 698 | ||

| 1.1.4. | Пассажирские сезонные, разового назначения и детские | 451 — 598 |

| 1.1.5. | Скоростные | 701 — 750 |

| 1.1.6. | Высокоскоростные | 751 — 788 |

| 1.1.7. | Скорые, обслуживаемые мотор-вагонным подвижным составом (кроме скоростных и высокоскоростных) | 801 — 898 |

| 1.1.8. | Служебного (специального) назначения | 901 — 920 |

| 1.1.9. | Туристические (коммерческие) | 921 — 940 |

| 1.1.10. | Людские | 941 — 960 |

| 1.1.11. | Грузопассажирские | 961 — 970 |

| 1.1.12. | Почтово-багажные | 981 — 990 |

| 1.2. Пригородные поезда | ||

| 1.2.1. | Пригородные, приграничные пригородные (региональные) поезда | 6001 — 6998 |

| 1.2.2. | Скорые пригородные поезда с резервированием мест | 7001 — 7098 |

| 1.2.3. | Скорые пригородные и городские поезда | 7101 — 7498 |

| 1.2.4. | Скоростные пригородные поезда | 7501 — 7598 |

| 1.2.5. | Поезда служебного (специального) назначения | 7601 — 7628 |

| 1.3. Технические поезда | ||

| 1.3.1. | Состоящие из цельнометаллических вагонов без пассажиров: | |

| 1.3.1.1. | из пассажирских вагонов, следующих со станций высадки (посадки) пассажиров или пассажирских технических станций в пункты формирования, оборота, на станции для межрейсового отстоя и обратно. Данная нумерация применяется для составов поездов, предусмотренных графиком движения. Данная нумерация присваивается также в тех случаях, когда межрейсовый отстой состава пассажирского поезда согласован причастными на путях базы отстоя | 5001 — 5398 |

| 1.3.1.2. | из пассажирских вагонов, следующих для межоперационного перестоя до (после) подготовки состава в рейс на пассажирской (пассажирской технической) станции и обратно. Данная нумерация применяется для составов поездов, назначаемых отдельными указаниями ОАО «РЖД» | 5401 — 5498 |

| 1.3.1.3. | из пассажирских вагонов, следующих на вагоноремонтные предприятия для всех видов ремонта, покраски и обратно. | 5501 — 5598 |

| 1.3.1.4. | передислокация вагонов новой постройки к месту приписки, подсылка составов под перевозку пассажиров и их возврат к тесту приписки, из одного пункта приписки вагонов в другой | 5601 — 5798 |

| 1.3.1.5. | из пассажирских вагонов, следующих на базы отстоя и обратно. | 5801 — 5998 |

| 1.3.2. | Состоящие из мотор-вагонного подвижного состава без пассажиров, в т.ч. от скоростных и высокоскоростных: | |

| 1.3.2.1. | мотор-вагонный подвижной состав, следующий со станций высадки (посадки) пассажиров в депо приписки и обратно, на станции для межрейсового отстоя и обратно, а также на другие станции посадки (высадки) пассажиров | 7631 — 7898 |

| 1.3.2.2. | из мотор-вагонного подвижного состава, следующих на вагоноремонтные предприятия для всех видов ремонта, покраски и обратно, передислокация вагонов новой постройки к месту приписки, подсылка составов под перевозку пассажиров со станций других железных дорог и их возврат к месту приписки, из одного пункта формирования (пункта приписки вагонов) в другой: | |

| 1.3.2.2.1. | используемого в пригородном сообщении | 7901 — 7988 |

| 1.3.2.2.2. | используемого в дальнем следовании | 7989 — 7998 |

| 1.4. Специализированные грузовые поезда, в т.ч. на удлиненных плечах обслуживания | ||

| 1.4.1. | Рефрижераторные | 1001 — 1020 |

| 1.4.2. | Контейнерные поезда | 1021 — 1570 |

| 1.4.3. | Для перевозок груза в контрейлерах | 1571 — 1590 |

| 1.4.4. | Специализированные для перевозки грузов в универсальном подвижном составе | 1591 — 1640 |

| 1.4.5. | Для перевозки живности | 1641 — 1650 |

| 1.4.6. | Для перевозки угля, руды, удобрений и других насыпных и навалочных грузов в маршрутах | 1651 — 1910 |

| 1.4.7. | Для перевозки наливных грузов, в том числе в кольцевых и технологических маршрутах | 1911 — 1998 |

| 1.5. Грузовые поезда | ||

| 1.5.1. | Соединенные поезда, следующие на один и более диспетчерских участков: | |

| 1.5.1.1 | первому | 9101 — 9148 9201 — 9248 |

| 1.5.1.2 | второму | 9151 — 9198 9251 — 9298 |

| 1.5.2. | Для составов из порожних вагонов: | |

| 1.5.2.1 | в количестве 330-348 осей с одним локомотивом в голове, в т.ч. на удлиненных плечах обслуживания | 9301 — 9398 |

| 1.5.2.2 | в количестве 350-520 осей с одним локомотивом в голове, в т.ч. на удлиненных плечах обслуживания | 9401 — 9498 |

| 1.5.3. | Тяжеловесные поезда, поезда в том числе: | 9501 — 9798 |

| 1.5.3.1. | весом 8000 т до 9000 т | 9701 — 9750 |

| 1.5.3.2. | весом 9000 т и более | 9751 — 9798 |

| 1.5.4. | Сквозные, в т.ч. на удлиненных плечах обслуживания | 2001 — 2998 |

| 1.5.5. | Участковые | 3001 — 3398 |

| 1.5.6. | Сборные | 3401 — 3468 |

| 1.5.7. | Сборно-участковые | 3471 — 3498 |

| 1.5.8. | Вывозные — для уборки и подачи вагонов на отдельные промежуточные станции участка и подъездные пути | 3501 — 3598 |

| 1.5.9. | Передаточные — для передачи вагонов с одной станции на другую | 3601 — 3798 |

| 1.5.10. | Диспетчерские локомотивы — для уборки и подачи вагонов на промежуточные станции | 3801 — 3898 |

| 1.5.11. | Подача вагонов рабочего парка на перегон для выгрузки в »окно» при производстве путевых работ | 3901 — 3978 |

| 1.5.12. | Подача вагонов по перевозочным документам под погрузку или выгрузку на примыкание к главным путям на перегоне, внутристанционные передачи, подача вагонов по договорам на пути (подъездные пути) станций, закрытых для грузовых операций | 3981 — 3998 |

| 1.5.13. | Контейнерные поезда, не имеющие договора на перевозку по графику с согласованным временем отправления и прибытия, назначаемые по ниткам графика грузовых поездов с присвоением номера из настоящего диапазона при отправлении поезда без изменения его в пути следования (кроме случаев смены направления движения) | 9801-9988 |

| 1.6. Локомотивы | ||

| 1.6.1. | Толкачи-резервные локомотивы, следующие для подталкивания: | |

| 1.6.1.1. | — грузовых | 4001 — 4148 |

| 1.6.1.2. | — пассажирских | 4151 — 4188 |

| 1.6.1.3. | — хозяйственных | 4191 — 4198 |

| 1.6.2. | Резервные локомотивы, следующие без вагонов, а также локомотивы с прицепленными к ним не более 10-ти физическими вагонами: | |

| 1.6.2.1. | — от подталкивания грузовых поездов | 4201 — 4228 |

| 1.6.2.2. | — от подталкивания вывозных и передаточных поездов | 4231 — 4258 |

| 1.6.2.3. | — от подталкивания хозяйственных поездов | 4261 — 4298 |

| 1.6.2.4. | — от (к) пассажирских, людских, почтово-багажных и грузопассажирских поездов | 4301 — 4388 |

| 1.6.2.5. | — от (к) пригородных поездов | 4391 — 4398 |

| 1.6.2.6. | — от (к) поездов: ускоренных, соединенных, сквозных, участковых, сборных, сборно-участковых | 4401 — 4698 |

| 1.6.2.7. | — от (на) хозяйственных работ | 4701 — 4778 |

| 1.6.2.8. | — рельсосмазыватели | 4779 — 4798 |

| 1.6.2.9. | — от (к) вывозных и передаточных поездов | 4801 — 4878 |

| 1.6.2.10 | — от (к) маневровых работ | 4881 — 4898 |

| 1.6.3. | Сплотки резервных локомотивов, находящиеся в эксплуатации: | |

| 1.6.3.1. | — грузовых | 4901 — 4960 |

| 1.6.3.2. | — пассажирских | 4961 — 4990 |

| 1.6.3.3. | — хозяйственных | 4991 — 4994 |

| — маневровых | 4995 — 4998 | |

| 1.7. Хозяйственные поезда | ||

| 1.7.1. | Восстановительные | 8001 — 8048 |

| 1.7.2. | Пожарные | 8051 — 8098 |

| 1.7.3. | Снегоочистители и снегоуборочная техника всех наименований | 8101 — 8198 |

| 1.7.4. | Для выполнения работ по содержанию, техническому обслуживанию, ремонту сооружений и устройств железной дороги: | |

| 1.7.4.1. | — щебнеочистительные машины | 8201 — 8248 |

| 1.7.4.2. | — выправочно-подбивочно-отделочные и рихтовочные машины | 8251 — 8298 |

| 1.7.4.3. | — путеукладочные и путеразборочные машины | 8301 — 8348 |

| 1.7.4.4. | — хоппер-дозаторные | 8351 — 8398 |

| 1.7.4.5. | — рельсовозные | 8401 — 8448 |

| 1.7.4.6. | — рельсошлифовальные | 8451 — 8498 |

| 1.7.4.7. | — остальные машины и агрегаты | 8501 — 8548 |

| 1.7.5. | Путеизмерители, дефектоскопы и вагоны-лаборатории | 8551 — 8598 |

| 1.7.6. | Автодрезины, мотовозы и специальный самоходный подвижной состав | 8601 — 8698 |

| 1.7.7. | Для перевозки воды по хозяйственным документам | 8701 — 8748 |

| 1.7.8. | Для перевозки работников пути, контактной сети и т.д. к месту работы и обратно в мотор-вагонном или специальном самоходном подвижном составе | 8751 — 8798 |

| 1.7.9. | Для перевозки работников пути, контактной сети и т.д. к месту работы и обратно в вагонах с локомотивной тягой | 8801 — 8848 |

| 1.7.10. | Работа маломощных диспетчерских локомотивов на перегоне | 8851 — 8868 |

| 1.7.11. | Работа с поездами по договорам с транспортными организациями железных дорог | 8871 — 8898 |

| 1.7.12. | Локомотивы и сплотки локомотивов, мотор-вагонный подвижной состав в ремонт и из ремонта по грузовым документам | 8901 — 8918 |

| 1.7.13 | Вагоны в ремонт и из ремонта по грузовым документам. Присвоение нумерации 8921-8928 составам из пассажирских вагонов, следующих в ремонт и из ремонта запрещается | 8921 — 8928 |

| 1.7.14. | Обкатка локомотивов и вагонов | 8931 — 8948 |

| 1.7.15. | Обкатка составов из порожних пассажирских вагонов и мотор-вагонного подвижного состава | 8951 — 8988 |

| 1.7.16. | Для проведения опытных поездок | 8991 — 8998 |

| 1.7.17. | Из порожних вагонов, негодных под погрузку, следующих на заводы и в депо для ремонта и модернизации по специально оформленным документам | 9001 — 9098 |

Индекс грузового поезда – специальный код, состоящий из 11 цифр, присваиваемый всем грузовым поездам на станции их формирования. Первые четыре цифры – единая сетевая разметка (ЕСР) станции формирования поезда, следующие три — порядковый номер состава, сформированного на этой станции, а последние четыре – ЕСР станции назначения поезда.

5. Приоритетность поездов устанавливается в зависимости от следующей очередности перевозок:

1) внеочередные перевозки, осуществляемые для восстановления движения поездов и тушения пожаров (восстановительные и пожарные поезда, снегоочистители, локомотивы, специальный самоходный подвижной состав, назначаемые для восстановления нормального движения и для тушения пожара);

2) воинские перевозки (воинские поезда <6>);

———————————

<6> Подпункт 2.12.21 пункта 2.12 ГОСТ 34530-2019.

3) перевозки пассажиров в дальнем следовании (высокоскоростные, скоростные, скорые и пассажирские поезда);

4) перевозки пассажиров в пригородном сообщении (поезда пригородного сообщения);

5) перевозки почтовых отправлений, багажа, грузобагажа (почтово-багажные поезда);

6) специальные перевозки (специальные поезда);

7) грузопассажирские перевозки (грузопассажирские <7> и грузовые поезда, в которых находится не менее 10 вагонов, занятых людьми (далее — людские поезда);

———————————

<7> Подпункт 2.12.27 пункта 2.12 ГОСТ 34530-2019.

8) перевозки грузов (грузовые (сквозные <8>, участковые <9>, сборные <10>, вывозные, передаточные <11>), хозяйственные поезда <12>).

———————————

<8> Подпункт 85 пункта 3 ГОСТ Р 58855-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги на железнодорожном транспорте. Качество услуг в области грузовых перевозок. Термины и определения», введенного в действие приказом Росстандарта от 15 мая 2020 г. N 205-ст (М., «Стандартинформ», 2020) (далее — ГОСТ Р 58855-2020).

<9> Подпункт 84 пункта 3 ГОСТ 58855-2020.

<10> Подпункт 83 пункта 3 ГОСТ 58855-2020.

<11> Подпункт 2.12.61 пункта 2.12 ГОСТ 34530-2019.

<12> Подпункт 2.12.25 пункта 2.12 ГОСТ 34530-2019.

В случае предоставления перевозчикам доступа к инфраструктуре на конкретном направлении движения поездов в связи с ограничением ее пропускной способности владелец инфраструктуры обязан обеспечить оказание услуг по использованию инфраструктуры для перевозок в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» <13>.

<13> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 169.

При нарушении графика движения поездов на участке поездной диспетчер должен определить порядок проследования данных поездов с целью минимизации задержек и обеспечения пропуска поездов с учетом их приоритетности.

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» порядок взаимодействия перевозчиков и владельцев инфраструктур при осуществлении перевозок железнодорожным транспортом определяется Федеральным законом от 10 января 2003 г. №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», а также заключаемыми между ними договорами об оказании услуг по использованию инфраструктур. Порядок взаимодействия владельцев инфраструктур между собой при осуществлении перевозок железнодорожным транспортом определяется заключаемыми между ними договорами.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования» от 25 ноября 2003 г. № 710 обеспечение недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре осуществляется исходя из следующих принципов:

- обеспечение равнодоступности инфраструктуры для всех перевозчиков, в том числе применение единых критериев доступа к услугам по использованию инфраструктуры;

- обеспечение конкуренции в сфере железнодорожных перевозок;

- проведение в отношении перевозчиков единой ценовой (тарифной) политики в сфере услуг по использованию инфраструктуры;

- доступность информации о перечне услуг по использованию инфраструктуры, порядке их выполнения, тарифах, плате и сборах за эти услуги для всех участников перевозочного процесса на железнодорожном транспорте общего пользования.

Правила включают в себя:

- принципы доступа перевозчиков к инфраструктуре;

- порядок доступа перевозчиков к инфраструктуре в условиях ее ограниченной пропускной способности;

- порядок предоставления информации об оказываемых услугах по использованию инфраструктуры, об их стоимости, о порядке доступа перевозчиков к инфраструктуре, а также о наличии пропускной способности инфраструктуры, технических и технологических возможностях оказания услуг по использованию инфраструктуры;

- порядок рассмотрения жалоб и заявлений по вопросам предоставления доступа перевозчикам к инфраструктуре, оказания услуг по использованию инфраструктуры и принятия по этим жалобам и заявлениям решений, обязательных для исполнения физическими и юридическими лицами.

6. Движение поездов производится по московскому поясному времени в 24-часовом исчислении.

В служебных помещениях работников железнодорожного транспорта, на пассажирских вокзалах <14> должны быть установлены часы. Порядок установки, ремонта и содержания настенных и наружных часов, находящихся в местах работы уполномоченных лиц, связанных с движением поездов и обслуживанием пассажиров, определяется локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

———————————

<14> Подпункт 3.7 пункта 3 ГОСТ 33942-2016 «Межгосударственный стандарт. Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения», введенного в действие приказом Росстандарта от 30 ноября 2016 г. N 1873-ст (М., «Стандартинформ», 2016) (далее — ГОСТ 33942-2016).

Показание времени на часах должно быть одинаковым на всех участках и подразделениях железнодорожного транспорта.

В Российской Федерации – 11 часовых поясов. Различают Московское время, Калининградское, Самарское, Екатеринбургское, Омское, Красноярское, Иркутское, Якутское, Владивостокское, Магаданское, Камчатское. Столь большое разнообразие часовых поясов создает трудности при организации движения поездов на всей сети ОАО «РЖД». Для исключения любой путаницы при составлении расписания поездов установлен основной часовой пояс, относительно которого идет исчисление. Для удобства пассажиров с 1 августа 2018 г. в железнодорожных билетах обозначается местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира. Однако, при организации движения поездов используют только московское время.

Часы в служебных помещениях служат для контроля соблюдения графика движения поездов. В первую очередь, правильность показаний часов в служебном помещении и часов, входящих в автоматизированное рабочее место, должна проверяться у поездного диспетчера. Поездной диспетчер, приступая к работе, сообщает дежурным по станции участка время для сверки часов. На железнодорожной станции используемые работниками железнодорожного транспорта часы сверяются с часами дежурного по станции.

Часы на вокзалах предназначены пассажирам, предоставляя им возможность планировать свое время, исключая опоздания на поезд.

Единство показаний часов во всех местах помогает координировать действия всех служб, обеспечивая бесперебойность перевозочного процесса, соблюдение временных норм на технологические, пассажирские и грузовые операции, а также прием, отправление поездов в соответствии с графиком движения поездов.

Согласно пункту 36 ПТЭ погрешность устройств отображения времени, с учетом регионального (часового пояса) времени по сравнению с эталонными сигналами синхронизации Российской Федерации допускается ±5 с.

В соответствии с Положением о порядке установки, ремонта и технического обслуживания настенных и наружных электрических часов ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 26 августа 2011 г. № 1872р, техническое обслуживание, ремонт настенных и наружных электрических часов может проводиться следующими организациями:

- региональными центрами связи — при наличии технической базы и обученного персонала;

- специальными структурными подразделениями железных дорог;

- сторонними специализированными организациями по договорам аутсорсинга.

7. Движение поездов производится с разграничением их раздельными пунктами.

Железнодорожные станции <15>, разъезды <16>, обгонные пункты <17> и путевые посты <18>, проходные светофоры <19> автоматической блокировки <20>, а также границы блок-участков <21> при автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельная система интервального регулирования движения поездов <22> являются раздельными пунктами <23>.

———————————

<15> Подпункт 2.12.39 пункта 2.12 ГОСТ 34530-2019.

<16> Подпункт 3.13 пункта 3 ГОСТ 21.702-2013 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации железнодорожных путей», введенного в действие приказом Росстандарта от 30 декабря 2013 г. N 2381-ст (М., «Стандартинформ», 2014).

<17> Подпункт 2.12.92 пункта 2.12 ГОСТ 34530-2019.

<18> Подпункт 2.9.6 пункта 2.9 ГОСТ 34530-2019.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт 59 пункта 3, а не пункта 2.

<19> Подпункт 59 пункта 2 ГОСТ Р 53431-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения», введенного в действие приказом Ростехрегулирования от 27 ноября 2009 г. N 523-ст (М., «Стандартинформ», 2010), с изменением ГОСТ Р 53431-2009 «Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения» (М., «Стандартинформ», 2012) (далее — ГОСТ Р 53431-2009).

<20> Подпункт 2.9.14 пункта 2.9 ГОСТ 34530-2019.

<21> Подпункт 2.9.8 пункта 2.9 ГОСТ 34530-2019.

<22> Подпункт 2.9.16 пункта 2.9 ГОСТ 34530-2019.

<23> Подпункт 2.9.2 пункта 2.9 ГОСТ 34530-2019.

8. Основными системами интервального регулирования движения поездов являются автоматическая блокировка, автоматическая локомотивная сигнализация, применяемая как самостоятельная система интервального регулирования движения поездов, и полуавтоматическая блокировка.

-Принцип движения поездов с разграничением раздельными пунктами являются основопологающим фактором, обеспечивающим безопасный пропуск поездов и регулирующим их движение. Помимо этого, раздельные пункты предназначены для увеличения пропускной способности участка.

Автоматическая блокировка, автоматическая локомотивная сигнализация, применяемая как самостоятельная система интервального регулирования движения поездов и полуавтоматическая блокировка являются наиболее распространенными на сети железных дорог ОАО «РЖД» и обеспечивающими безопасность движения системами интервального регулирования движения поездов.

Устройства автоматической и полуавтоматической блокировки, автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельная система интервального регулирования движения поездов, не допускают открытия выходного или проходного светофора до освобождения подвижным составом ограждаемого ими блок-участка (межстанционного или межпостового перегона).

После открытия на станции выходного светофора исключается возможность открытия соседней станцией выходных светофоров для отправления поездов на этот же путь перегона в противоположном направлении.

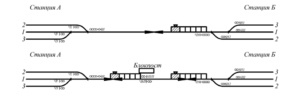

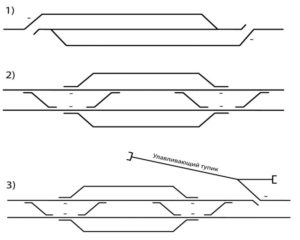

При полуавтоматической блокировке межстанционный перегон на блок-участки, как правило, не делится, рельсовыми цепями не оборудуется, только ограждается выходными и входными светофорами примыкающих к нему станций. На таком перегоне (пути перегона) может находиться только один поезд. Однако, для увеличения пропускной способности на перегонах могут устраиваться путевые посты, которые будут являться раздельными пунктами. При их организации на перегоне уже смогут находится уже два поезда единовременно. Схемы перегонов, оборудованных полуавтоматической блокировкой, приведены на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2 – Перегон с полуавтоматической блокировкой

При автоматической блокировке перегон между станциями делится на блок-участки, на границах которых устанавливают проходные светофоры (они будут являться раздельными пунктами), работающие в автоматическом режиме. Каждый блок-участок оборудуется электрической рельсовой цепью. На перегоне может быть несколько поездов. Схемы перегонов, оборудованных автоматической блокировки, приведены на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3 – Перегон с автоматической блокировкой

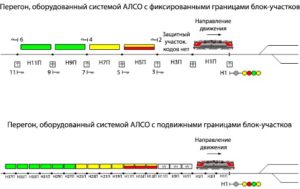

Особенностью автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельная система интервального регулирования движения поездов, является движение поездов на перегоне в обоих направлениях по сигналам локомотивных светофоров и отсутствие напольных проходных светофоров. Блок-участки могут быть с фиксированными или подвижными границами. На перегоне может быть несколько поездов. Схемы перегонов, оборудованных АЛСО, приведены на рисунке 5.4.

9. Границами железнодорожной станции <24> являются:

———————————

<24> Подпункт 2.11.7 пункта 2.11 ГОСТ 34530-2019.

на однопутных участках — входные светофоры;

на двухпутных участках по каждому в отдельности главному железнодорожному пути с одной стороны — входной светофор, а с другой — сигнальный знак «Граница станции».

На двухпутных участках, оборудованных двусторонней автоматической блокировкой, а также где установлены входные светофоры для приема поездов с неправильного железнодорожного пути <25> перегона, границей железнодорожной станции по каждому в отдельности главному железнодорожному пути являются входные светофоры.

———————————

<25> Подпункт 2.7.51 пункта 2.7 ГОСТ 34530-2019.

При совпадении границ двух смежных раздельных пунктов владельца инфраструктуры и владельца железнодорожных путей необщего пользования их границами является входной светофор или сигнальный знак «Граница станции», установленный в створе с входным или маневровым светофором.

Железнодорожный путь необщего пользования имеет границу с железнодорожными путями общего пользования. Граница железнодорожного пути необщего пользования отмечается знаком «Граница железнодорожного подъездного пути». Место установки такого знака определяется владельцем инфраструктуры, к которой примыкает железнодорожный путь необщего пользования, по согласованию с владельцем этого пути.

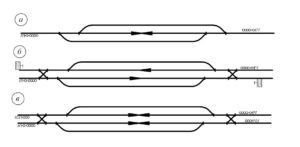

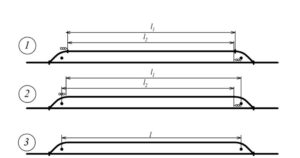

На рисунке 5.5 графически приведены случаи, рассмотренные в пункте 9:

Рисунок 5.5 – Границы станции: а – границы станции на однопутном участке (входные светофоры); б – на двухпутном участке при отсутствии входного сигнала для приема поездов по неправильному пути (входной светофор и сигнальный знак «Граница станции»); в – на двухпутных участках, оборудованных двусторонней автоматической блокировкой, а также где установлены входные светофоры для приема поездов с неправильного железнодорожного пути перегона (входные светофоры)

Входные светофоры для приема поездов, следующих по неправильному пути, при невозможности обеспечения габарита в междупутье допускается устанавливать с левой стороны по направлению движения.

10. Железнодорожные пути общего <26> и необщего <27> пользования делятся на главные <28> на перегонах <29> и станционные (в том числе главные на железнодорожных станциях <30>).

———————————

<26> Абзац пятый пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

<27> Абзац шестой пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

<28> Подпункт 2.7.4 пункта 2.7 ГОСТ 34530-2019.

<29> Абзац двадцать девятый пункта 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 003/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. N 710 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 2 августа 2011 г.), являющимся обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором об утверждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 7, ст. 632), Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 40, ст. 5310) и вступившим в силу для Российской Федерации 1 января 2015 г. (далее — ТР ТС 003/2011).

<30> Подпункт 2.12.39 пункт 2.12 ГОСТ 34530-2019.

Организация движения поездов и маневровой работы в границах железнодорожной станции осуществляется начальником железнодорожной станции, за исключением железнодорожных путей, переданных в ведение подразделений и организаций владельца инфраструктуры, а также путей, пользование которыми осуществляется иными физическими лицами, юридическими лицами.

Порядок использования станционных железнодорожных путей в соответствии с их назначением устанавливается техническо-распорядительным актом железнодорожной станции (далее – ТРА станции).

Порядок использования станционных железнодорожных путей общего пользования, переданных в ведение подразделений и организаций владельца инфраструктуры, в соответствии с их назначением, устанавливается Инструкцией о порядке обслуживания и организации движения на пути, переданном в ведение подразделения ОАО «РЖД», разрабатываемой в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 23 декабря 2013 г. № 2859р.

ТРА станции составляется на каждой станции, разъезде, обгонном пункте и посту. В ТРА станции содержатся общие сведения о станции, станционных железнодорожных путях, стрелочных переводах, прилегающих к станции перегонах, примыкающих к станционным железнодорожным путям путей необщего пользования, сортировочных, грузовых, пассажирских устройств, а также особенности приема, отправления поездов и маневровой работы с учетом наличия технических устройств на станции.

11. На железнодорожных станциях каждому железнодорожному пути, стрелочному переводу, станционному посту централизации и стрелочному посту, а на перегонах — каждому главному железнодорожному пути присваивается номер.

Не допускается присваивать одинаковые номера железнодорожным путям, стрелочным переводам и постам в пределах одной железнодорожной станции. На железнодорожных станциях, имеющих отдельные парки, не допускается присваивать одинаковые номера железнодорожным путям в пределах одного парка.

Нумерацию путей, стрелочных переводов, светофоров на железнодорожной станции можно сравнить с системой координат.

В процессе организации движения и маневровой работы при передаче команды машинисту локомотива (ССПС) однозначное восприятие команды на движение или плана маневровой работы является залогом безопасности движения. Наличие в одном парке железнодорожной станции путей с одинаковыми номерами может привести к восприятию машинистом команды на начало движения, адресованной другому поезду (локомотиву, ССПС), и как следствие – к движению по неготовому маршруту.

В условиях нарушения нормальной работы устройств железнодорожной автоматики и телемеханики дежурному по железнодорожной станции необходимо оповестить работников подразделения пути о неисправности пути или стрелочного перевода. При наличии на станции стрелочных переводов с одинаковыми номерами увеличится время на поиск неисправности, что может привести к нарушению графика движения и задержкам поездов. Пример правильной и неправильной нумерации путей приведен на рисунке 5.6.

Рисунок 5.6 – Примеры допустимой нумерации путей в парках и недопустимой

12. Порядок использования технических средств железнодорожной станции, разъезда, обгонного пункта, а также порядок использования станционных железнодорожных путей устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования), рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 21 к Инструкции.

Порядок использования технических средств, при отсутствии у владельца железнодорожного пути необщего пользования железнодорожных станций, устанавливается локальным нормативным актом владельца железнодорожного пути необщего пользования, который согласовывается с владельцем инфраструктуры, к которой примыкает этот путь.

Основной локальный нормативный акт, устанавливающий порядок использования технических средств железнодорожной станции, разъезда, обгонного пункта, а также порядок использования станционных железнодорожных путей общего пользования – ТРА станции. Ни один работник, связанный с движением поездов и маневровой работой на станции (дежурный по станции (поста централизации), станционный или маневровый диспетчер, дежурный по парку, дежурный стрелочного поста, сигналист, составитель поездов, регулировщик скорости движения вагонов, машинист локомотива, осмотрщик вагонов и другие работники, на которых распространяются требования, установленные в ТРА железнодорожной станции, не может быть допущен к исполнению своих обязанностей без ознакомления с ТРА.

При отсутствии железнодорожных станций владелец пути необщего пользования разрабатывает инструкцию о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования в соответствии с Правилами эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования», утвержденными приказом МПС России от 18 июня 2003 г. № 26. В ОАО «РЖД» порядок разработки указанной инструкции регламентирован Порядком разработки, согласования и утверждения в ОАО «РЖД» инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования, а также железнодорожном пути, находящемся в ведении функционального филиала или структурного подразделения ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 23 декабря 2013 г. № 2859р.

13. К локальному нормативному акту владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования), рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 21 к Инструкции, прилагаются схематический и масштабный планы железнодорожной станции, инструкция о порядке пользования устройствами железнодорожной автоматики и телемеханики с таблицей зависимости положения стрелок и сигнальных показаний светофоров в маршрутах (при их наличии) и в зависимости от местных условий, инструкции, предусмотренные Инструкцией.

ТРА станции, схематический и масштабный планы станции в ОАО «РЖД» составляются в автоматизированной системе в соответствие с Положением о разработке, согласовании и утверждении техническо-распорядительных актов станций и приложений к ним в ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 13 апреля 2017 г. № 711р.

Составление схематических и масштабных планов станции осуществляется с помощью специализированных графических редакторов. Масштабный план станции составляется на основании инструментальной проверки плана железнодорожного пути в соответствии с Методическими указаниями по составлению масштабных планов железнодорожных станций, утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2008 г. № 54/27.

Инструкция о порядке пользования устройствами СЦБ является приложением к ТРА станции и должна содержать общие сведения о действующих устройствах СЦБ на станции и прилегающих перегонах, определять порядок и последовательность действий работников, связанных с пользованием устройствами СЦБ на железнодорожной станции (согласно Методическим указаниям по составлению инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ на железнодорожной станции, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 12 сентября 2016 г. № 1864/р).

14. На железнодорожных станциях, где не предусмотрены в штате работники хозяйства перевозок, операции по приему и отправлению поездов, производству маневров, обслуживанию пассажиров, приему и выдаче грузов, выполняются работниками, уполномоченными владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей необщего пользования).

Возложение обязанностей по приему и отправлению поездов, производству маневров, обслуживанию пассажиров, приему и выдаче грузов, устанавливается в соответствии с Порядком совмещения профессий (должностей) в филиалах ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 13 сентября 2016 г. № 1882р.

Перечень станций, на которых устанавливается совмещение должностей утверждается приказом начальника железной дороги в соответствии с Перечнем документов, обеспечивающих выполнение требований приложения № 2 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации Инструкция по организации движения поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 9 июня 2012 г. № 1158р (далее – распоряжение ОАО «РЖД» от 9 июня 2012 г. № 1158р).

Для определения возможности и технологической и экономической целесообразности совмещения профессий (должностей) в границах железной дороги образуется рабочая группа под председательством первого заместителя начальника железной дороги, которая выполняет следующие функции:

- разрабатывает сводную программу совмещения профессий (должностей) в филиалах ОАО «РЖД»;

- определяет конкретные направления совмещения профессий (должностей);

- рассматривает ход реализации сводной программы;

- рассматривает вопросы разработки и внесения изменений в соответствующие регламенты взаимодействия и технологические процессы, инструкции по охране труда, порядок проведения специальной оценки условий труда и иные документы, определяющие порядок взаимодействия, организации и учета работ, выполняемых по совмещаемым профессиям (должностям);

- проводит оценку технологической и экономической целесообразности совмещения профессий (должностей) и рассматривает вопросы загрузки рабочих мест, соблюдения требований безопасности движения поездов и охраны труда, обучения работников совмещаемым профессиям, согласования передачи средств бюджетов затрат между филиалами и другие вопросы;

- рассматривает спорные вопросы, возникающие между региональными дирекциями на этапах разработки, утверждения и реализации сводной программы, и принимает окончательные решения по ним;

- рассматривает предложения по расширению перечня профессий и должностей для совмещения в филиалах ОАО «РЖД».

В качестве примеров профессий по совмещаемым должностям можно привести:

- осмотрщик вагонов (всех наименований) на малодеятельных участках – приемщик поездов, сигналист (на железнодорожных станциях), приемосдатчик груза и багажа, составитель поездов;

- составитель поездов – осмотрщик вагонов (опробование автотормозов), кондуктор грузовых поездов, дежурный стрелочного поста;

- дежурный по железнодорожной станции на малодеятельных участках – агент системы фирменного транспортного обслуживания (СФТО), оператор станционного технологического центра обработки информации и поездных документов, осмотрщик вагонов (опробование автотормозов), сигналист (на железнодорожных станциях), приемосдатчик груза и багажа, агент по розыску грузов и багажа, агент по передаче грузов на пограничной станции (пункте);

- помощник машиниста тепловоза, электровоза – составитель поездов, кондуктор грузовых поездов, приемосдатчик груза и багажа, осмотрщик вагонов (всех наименований), дежурный стрелочного поста, сигналист (на железнодорожных станциях).

15. Стрелки, расположенные на главных и приемоотправочных железнодорожных путях, а также охранные стрелки <31> должны находиться в нормальном положении <32>.

———————————

<31> Подпункт 2.9.19 пункта 2 ГОСТ 34530-2019.

<32> Подпункт 166 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009.

Нормальным положением для стрелок, расположенных на главных железнодорожных путях, кроме стрелок, включенных в электрическую централизацию, является:

1) направление с каждого конца железнодорожной станции на разные железнодорожные пути — для входных стрелок на главных железнодорожных путях железнодорожных станций однопутных линий;

2) направление по соответствующим главным железнодорожным путям — для входных стрелок на главных железнодорожных путях железнодорожных станций двухпутных линий;

3) направление по соответствующим главным железнодорожным путям — для всех остальных стрелок на главных железнодорожных путях перегонов и железнодорожных станций, за исключением стрелок, ведущих в предохранительные и улавливающие тупики.

Для охранных и сбрасывающих стрелок <33>, в том числе включенных в электрическую централизацию, нормальным положением является:

———————————

<33> Подпункт 3.17 пункта 3 ГОСТ 33535-2015 «Межгосударственный стандарт. Соединения и пересечения железнодорожных путей. Технические условия», введенного в действие приказом Росстандарта от 29 октября 2015 г. N 1663-ст (М., «Стандартинформ», 2016), с изменениями ГОСТ 33535-2015 «Соединения и пересечения железнодорожных путей. Технические условия» («ИУС «Национальные стандарты», 2019, N 2) (далее — ГОСТ 33535-2015).

1) направление в предохранительные и улавливающие тупики — для охранных стрелок;

2) направление на сброс — для сбрасывающих стрелок.

На железнодорожных станциях, где обслуживание двух стрелочных постов осуществляется одним дежурным стрелочного поста, порядок установки стрелок в нормальное положение устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

Нормальное положение стрелок указывается знаком «плюс» в таблицах зависимости положения стрелок и сигнальных показаний светофоров в маршрутах, утверждаемых локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования) в соответствии с пунктом 84 Правил. Для железнодорожных станций с нецентрализованными стрелками, не включенными в зависимость с сигналами и маршрутами, нормальное их положение указывается в техническо-распорядительном акте железнодорожной станции.

Нормальное положение нецентрализованных стрелок, не включенных в зависимость с сигналами и маршрутами, ведущих на станционные железнодорожные пути, выделенные для стоянки восстановительных и пожарных поездов, вагонов с опасными грузами <34> класса 1 (взрывчатыми материалами) <35> (далее — опасные грузы класса 1 (ВМ) устанавливается начальником железнодорожной станции и указывается в техническо-распорядительном акте железнодорожной станции.

———————————

<34> Подпункт 3.13 пункт 3 ГОСТ Р 57479-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Грузы опасные. Маркировка», введенного в действие приказом Росстандарта от 30 мая 2017 г. N 455-ст (М., «Стандартинформ», 2017), с изменениями ГОСТ Р 57479-2017 «Грузы опасные. Маркировка», введенного в действие приказом Росстандарта от 18 июня 2020 г. N 272-ст («ИУС «Национальные стандарты», 2020, N 8).

<35> Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденных Протоколом пятнадцатого заседания Совета по железнодорожному транспорту — участников Содружества Независимых Государств от 5 апреля 1996 г. (официальный сайт Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества Независимых Государств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://sovetgt.org/, 5 апреля 1996 г.). Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Положением о Совете по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества Независимых Государств, утвержденным Протоколом заседания Совета глав правительств государств — участников Содружества Независимых Государств от 20 марта 1992 г. (Единый реестр правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств, https://cis.minsk.by, 20 марта 1992 г.), Соглашением о координационных органах железнодорожного транспорта Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 г. (Бюллетень международных договоров, 1993), Соглашением о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 г. (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 51, ст. 1798).

Установленное нормальное положение обозначается на станинах стрелок и на кожухах приводов <36> стрелок электрической централизации.

———————————

<36> Подпункт 26 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009.

Стрелки из нормального положения переводятся <37> в другое положение при:

———————————

<37> Подпункт 4.3.7 пункта 4 ГОСТ 33894-2016 «Межгосударственный стандарт. Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на железнодорожных станциях. Требования безопасности и методы контроля», введенного в действие приказом Росстандарта от 31 марта 2017 г. N 233-ст (М., «Стандартинформ», 2017).

1) приготовлении маршрутов для приема <38>, отправления поездов <39> и маневровой работе;

———————————

<38> Подпункт 139 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009.

<39> Подпункт 137 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009.

2) занятии железнодорожных путей железнодорожным подвижным составом;

3) необходимости ограждения мест препятствий и производства работ на станционных железнодорожных путях;

4) очистке, проверке и ремонте стрелок.

На железнодорожных станциях с электрической централизацией установка стрелок в нормальное положение необязательна, за исключением стрелок, ведущих в предохранительные, улавливающие тупики, сбрасывающих стрелок, оборудованных устройствами автоматического возврата, которые устанавливаются в нормальное положение автоматически, а при отсутствии устройств автоматического возврата или их неисправности — дежурным по железнодорожной станции, а на участках с диспетчерской централизацией — диспетчером поездным.

Ручные нецентрализованные охранные стрелки, а также ручные нецентрализованные сбрасывающие остряки и сбрасывающие стрелки в нормальном положении запираются на контрольный замок, сбрасывающие башмаки — на навесной замок. Ключи от контрольных и навесных замков хранятся у уполномоченного работника владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

Нормальное положение стрелочных переводов на железнодорожных станциях указывается в ТРА станции, а также указывается на аппарате управления дежурного по станции с помощью черточек, которые обозначают их нормальное положение (рисунок 5.7).

Нормальное положение стрелок примыкания путей необщего пользования исключают выход подвижного состава на станционные пути. Поскольку охранные стрелки обеспечивают безопасность движения – возврат их в нормальное положение после перевода является обязательным. Пример, нормального положения стрелочных переводов (входных (1), расположенных на главных путях двухпутных линий (2) и стрелок, ведущих в предохранительные или улавливающие тупики, приведена (3) на рисунке 5.7.

Рисунок 5.7 – Примеры нормального положения стрелочных переводов

На железнодорожных станциях, где обслуживание двух стрелочных постов осуществляется одним дежурным стрелочного поста, порядок установки стрелок в нормальное положение устанавливается в соответствии с приказом начальника региональной дирекции управления движением ОАО «РЖД» в соответствии с Перечнем уполномоченных работников, в функциональные обязанности которых входит утверждение документов, обеспечивающих выполнение Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в части организации движения поездов, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 1 июня 2011 г. №1200р (далее – распоряжение ОАО «РЖД» от 1 июня 2011 г. №1200р).

Пример обозначения на станинах стрелок и на кожухах приводов стрелок электрической централизации приведен на рисунке 5.8.

Рисунок 5.8 – Обозначение нормального положения стрелочного перевода на кожухе электропривода

Таблица взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов предназначается для станций, оборудуемых электрической централизацией (ЭЦ) с секционированием поездных и маневровых маршрутов. Она содержит:

- Основные положения по взаимоисключениям маршрутов и замыканию стрелок. Основными положениями определены общие – постоянно имеющие место-враждебности маршрутов, которые выполняются типовым построением электрических схем в блоках и частные-особые случаи враждебности маршрутов, вызванные особенностями станции или ее района. Выполнение такой враждебности должно осуществляться специальными схемными построениями;

- Таблицу основных поездных маршрутов с указанием всех контролируемых стрелок, входящих в маршрут;

- Таблицы вариантов поездных маршрутов и маневровых маршрутов с указанием стрелок, определяющих направление маршрута;

- Таблицу вариантов местного управления стрелками с указанием:

- стрелок, переводимых с контролем или без контроля свободности стрелочных изолированных участков;

- стрелок, определяющих направление вытяжки;

- стрелок, не участвующих, но контролируемых в местном управлении;

- негабаритных изолированных участков.

- В таблицу вариантов местного управления записываются также немаршрутизированные маневровые передвижения, осуществляемые с проездом централизованных стрелок при постоянно открытых маневровых светофорах;

- Таблицу негабаритных изолированных участков и стрелок, не участвующих, но контролируемых в маршрутах;

- Таблицу взаимозависимости показаний светофоров;

- Перечень маршрутов, исключенных из централизованного управления.

16. Стрелочный перевод, уложенный на перегоне, приписывается к одной из железнодорожных станций, ограничивающих перегон, или к стрелочному посту, размещенному у места ответвления.

Порядок технического обслуживания, освещения, охраны стрелочных переводов, а также хранения ключей от контрольных замков стрелок устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

Приписанный к раздельному (станции) пункту стрелочный перевод на перегоне указывается в ТРА станции. Если он централизован, то показания проходного светофора, расположенного перед постом, увязывают с положением стрелки. Если стрелка установлена не по направлению главного пути, светофор имеет запрещающее показание. При полуавтоблокировке, как правило, устраивают путевой пост для непосредственного управления стрелками и сигналами.

Нецентрализованный стрелочный перевод, расположенный на перегоне, должен быть оборудован стрелочным контрольным замком, запирающим стрелку по главному пути. Ключ от стрелочного контрольного замка находится в аппарате управления и имеет с ним механическую или электрическую зависимость. Если ключ находится в аппарате, то это свидетельствует о том, что стрелка установлена по главному пути и заперта. При отсутствии ключа от контрольного замка в аппарате управления невозможно открыть выходной светофор для отправления поезда на перегон, на котором находится стрелка.

Порядок технического обслуживания, освещения, охраны стрелочных переводов, а также хранения ключей от контрольных замков стрелок указан в ТРА станции, в соответствии с Порядком разработки, согласования и утверждения техническо-распорядительных актов станций и приложений к ним в ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 13 апреля 2017 г. № 711р.

17. Каждый пост управления стрелками и светофорами находится в ведении работника, являющегося ответственным за управление стрелками и светофорами и за безопасность движения подвижного состава:

1) дежурного по железнодорожной станции;

2) дежурного станционного поста централизации (оператора поста централизации);

3) дежурного стрелочного поста;

4) дежурного по сортировочной горке (оператора сортировочной горки).

Разрешается на железнодорожных станциях обслуживание двух и более стрелочных постов одним дежурным стрелочного поста, а отдельных стрелок и постов — дежурным по железнодорожной станции. Перечень таких железнодорожных станций определяется локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

На участках с диспетчерской централизацией ответственным за управление <40> стрелками и светофорами железнодорожных станций, находящихся на диспетчерском управлении является диспетчер поездной.

———————————

<40> Подпункт 3.11 пункта 3 ГОСТ 33896-2016 «Межгосударственный стандарт. Системы диспетчерской централизации и диспетчерского контроля движения поездов. Требования безопасности и методы контроля», введенного в действие приказом Росстандарта от 31 марта 2017 г. N 235-ст (М., «Стандартинформ», 2017) (далее — ГОСТ 33896-2016).

Стрелочный пост — один или несколько стрелочных переводов нецентрализованного управления, обслуживаемых одним дежурным стрелочного поста (рисунок 5.9).

Рисунок 5.9 – Здание стрелочного поста

Число стрелок, включаемых в стрелочный пост, зависит от интенсивности движения поездов и маневровых передвижений, частоты перевода стрелок при этих передвижениях, удаленности их друг от друга. Как правило, в один стрелочный пост входят от четырех до десяти стрелок.

Станционный пост централизации – пост на железнодорожной станции, в котором сосредоточено управление группой централизованных стрелок и сигналов.

Количество таких постов на стации зависит от системы устройств электрической централизации на станции, путевого развития, системы управления движением и маневровой работой. На станциях с несколькими парками, может быть, несколько станционных постов централизации.

Для исключения несогласованности действий и обеспечения безопасности движения каждый пост находится в распоряжении одного работника, определенного ТРА станции, осуществляющего перевод стрелок, установку маршрутов для приема, отправления поездов и маневровых передвижений. Вмешательство в его работу недопустимо.

Исходя из загрузки районов, загрузки самого дежурного стрелочного поста ему может быть увеличена зона обслуживания. Если при этом стрелочные посты, обслуживаемые одним дежурным стрелочного поста, могут располагаться в разных горловинах станции. В этом случае последовательность приготовления маршрутов приема и отправления поездов устанавливается в ТРА станции.

Когда одна или несколько нецентрализованных стрелок расположены вблизи от помещения поста дежурного по станции, их обслуживание можно возложить на дежурного по станции.

Перечень железнодорожных станциях, где обслуживание двух и более стрелочных постов выполняется одним дежурным стрелочного поста, а отдельных стрелок и постов – дежурным по железнодорожной станции утверждается приказом начальника региональной дирекции управления движением ОАО «РЖД» в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 1 июня 2011 г. №1200р.

18. Для контроля за работой дежурных стрелочных постов на железнодорожных станциях в зависимости от путевого развития, характера и объема маневровой работы назначаются старшие дежурные стрелочного поста.

Необходимость назначения старших дежурных стрелочного поста для обслуживания поста или одновременно для обслуживания поста и контроля за работой дежурных стрелочных постов, расположенных в стрелочном районе, а также необходимость назначения операторов поста централизации определяется владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей необщего пользования).

Дежурный по станции передает все указания, касающиеся приема, отправления поездов, старшему дежурному стрелочного поста, который передает их исполнителям – дежурным стрелочных постов.

На промежуточных станциях при небольшом количестве стрелок старший дежурный стрелочного поста выполняет обязанности дежурного стрелочного поста (переводит стрелки и докладывает дежурному по станции о готовности маршрута).

Назначение оператора поста централизации на исполнительные посты вызывается необходимостью освободить дежурного по станции от перевода стрелок и открытия светофоров на станциях с большим объемом работы. Оператор поста централизации переводит стрелки и управляет светофорами по указанию дежурного по станции.

Необходимость назначения старших дежурных стрелочного поста

для обслуживания поста или одновременно для обслуживания поста и контроля

за работой дежурных стрелочных постов, расположенных в стрелочном районе,

а также необходимость назначения операторов поста централизации определяется в соответствии со штатным расписанием.

19. На железнодорожных станциях, расположенных на участках, оборудованных диспетчерской централизацией, в том числе автоматизированной системой управления движением поездов и устройствами автоматического управления маршрутами, допуск к выполнению работ по ремонту на стрелочном переводе, осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожного пути необщего пользования).

ГОСТ 33896-2016 Системы диспетчерской централизации и диспетчерского контроля движения поездов. Требования безопасности и методы контроля устанавливает функции и условия безопасного функционирования систем диспетчерской централизации (ДЦ) и диспетчерского контроля движения поездов, значения параметров, обеспечивающих их безопасность, критерии опасных отказов, а также требования к аппаратно-программным средствам диспетчерской централизации и диспетчерского контроля.

Системы диспетчерской централизации и диспетчерского контроля должны обеспечивать выполнение следующих функций телесигнализации:

а) сбор и отображение для поездного диспетчера в реальном времени данных о состоянии всех объектов, контролируемых системами электрической централизации стрелок и светофоров (ЭЦ) и автоматической блокировкой участка железнодорожной линии;

б) автоматизированная передача информации операторам вышестоящего и смежного уровней управления движением железнодорожных поездов с обеспечением требований информационной безопасности;

в) фиксация и выдача актуальной информации по нахождению железнодорожного подвижного состава на объектах путевого развития;

г) информационное взаимодействие с локомотивными устройствами безопасности по радиоканалу (при установке необходимого оборудования связи на диспетчерском участке и локомотивах);

д) автоматическое ведение графика исполненного движения поездов и приложения к нему;

е) расчет ожидаемого времени проследования поездов по станциям участка железнодорожной линии;

ж) выявление возможных конфликтных ситуаций в организации движения поездов;

и) расчет и корректировка прогнозного графика движения поездов;

к) формирование диспетчерских приказов и предупреждений;

л) ведение диспетчерского журнала;

м) протоколирование эксплуатационных событий с возможностью воспроизведения архивированных данных;

н) логический анализ эксплуатационных событий и действий персонала;

п) мониторинг состояния технических средств диспетчерской централизации (ДЦ) и передача информации в систему диагностики и мониторинга железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) железнодорожного участка;

р) автоматизированный учет показателей движения поездов и производимых работ;

с) контроль выполнения технологических этапов перевозочного процесса на участке железнодорожной линии;

т) слежение за перемещениями подвижных средств и организация динамических моделей поездного, локомотивного, вагонного положений на участке железнодорожной линии;

у) формирование и выдача сведений о поезде;

ф) формирование и выдача сведений о локомотиве;

х) формирование и выдача сведений о вагонах;

ц) формирование нормативно-справочной информации и запросов в смежные системы;

ч) продвижение по участку номера поезда после ввода в систему с пульта поездного диспетчера, со средств идентификации или трансляции со смежного участка;

ш) фиксация изменений в состоянии контролируемых объектов и формирование соответствующих сообщений;

щ) контроль единого времени и актуальности используемой информации.

Для обеспечения непрерывности перевозочного процесса при возникновении некоторых неисправностей в устройствах ЖАТ должен использоваться вспомогательный режим управления объектами путем передачи ответственных команд телеуправления (ТУ). Ответственная команда ТУ предполагает управляющее воздействие на объект ЖАТ с исключением схемной проверки отдельных блокировочных зависимостей, обеспечивающих безопасность движения поездов.

Использование вспомогательного режима допустимо только после проверки на месте работником службы перевозок или другим уполномоченным лицом фактического состояния соответствующего неисправного объекта ЖАТ (железнодорожного стрелочного перевода, изолированного участка, станционных железнодорожных путей, железнодорожного перегона, переезда, поезда и т.д.). Передача ТУ во вспомогательном режиме должна быть санкционирована ответственным лицом, назначенным руководителем единой диспетчерской смены дорожного центра управления перевозками. При этом ответственное лицо должно убедиться, что поездной диспетчер располагает достаточной информацией для безопасного применения вспомогательного режима.

Выполнение работ в пределах станции должно быть согласовано с дежурным по станции с указанием точного времени начала и окончания работ, характера работ, района станции, номеров стрелочных переводов с записью в журнале ДУ-46 о необходимости оповещения работников по громкоговорящей связи или другим имеющимся видам связи о движении поездов и маневровых передвижениях в районе производства работ.

На участках с диспетчерской централизацией выполнение работ осуществляется с разрешения поездного диспетчера. Допуск по выполнению работ на стрелочных переводах осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД» (ПОТ РЖД-4100612-ЦШ-074-2015), утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 26 ноября 2015 г. № 2765р.