ИДП

(приложение №2 к ПТЭ)

Приложение № 14 к ИДП.

Порядок

организации приема, отправления поездов и производства

маневров в условиях нарушения работоспособного состояния

устройств железнодорожной автоматики и телемеханики

на железнодорожных станциях

21 пунктов

1. При возникновении каких-либо отклонений в индикации аппарата управления, а также при получении информации от машиниста поезда, работников инфраструктуры о неисправности устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, дежурный по железнодорожной станции (на станциях с диспетчерским управлением — диспетчер поездной), работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, обязан в первую очередь, проверить, что неисправности не являются следствием:

1) самопроизвольного движения вагонов, самовольного выезда или схода железнодорожного подвижного состава, взреза стрелки;

2) неправильных действий работников железнодорожного транспорта (в том числе своих действий).

При этом дежурный по железнодорожной станции (на станциях с диспетчерским управлением — диспетчер поездной), работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, обязаны дополнительно проверить, что:

1) железнодорожный путь приема (первый блок-участок удаления) и изолированные участки по маршруту предполагаемого следования поезда свободны;

2) присутствует контроль положения всех стрелок, в том числе охранных, входящих в маршрут, и они правильно установлены по маршруту;

3) железнодорожный путь и стрелки, входящие в требуемый маршрут, не замкнуты в ранее приготовленные маршруты;

4) ключ-жезл находится в аппарате и правильно установлен;

5) отключен заградительный светофор на железнодорожном переезде, расположенном в пределах железнодорожной станции или на первом блок-участке удаления, или сигнал централизованного ограждения составов поездов, или аналогичные устройства (в зависимости от характера возникшего нарушения в работе устройств);

6) приготовленный маршрут соответствует направлению следования поезда и установленному направлению блокировки;

7) отсутствуют нарушения положений локальных нормативных актов владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования) о порядке пользования устройствами железнодорожной автоматики и телемеханики.

Под отклонением в индикации аппарата управления следует понимать показание контрольных приборов, которое не соответствует действительному положению на станции.

Работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами (дежурный по станции, дежурный поста централизации, оператор поста централизации, дежурный по парку, на станциях с диспетчерским управлением устройствами диспетчерской централизации (ДЦ) – диспетчер поездной) в течение всего дежурства, контролирует работу устройств СЦБ (электрической централизации (ЭЦ), диспетчерской централизации (ДЦ), микропроцессорной централизации (МПЦ)). При вступлении на дежурство работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, должен проверить наличие пломб на аппарате согласно описи, прочитать записи, сделанные ранее в журнале осмотра, и проверить, устранены ли неисправности по этим записям, проверить состояние устройств по докладам подчиненных работников смены.

Работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами должен знать порядок пользования устройствами СЦБ на станции, который приведен в инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ (приложение к ТРА станции).

Ошибки персонала станций при закреплении вагонов на станционных путях (основная причина самопроизвольного ухода вагонов), в том числе ошибки, допущенные при укладке тормозных башмаков под порожние вагоны, полное отсутствие закрепления вагонов, ошибки при расчете необходимых средств закрепления вагонов, изъятие тормозных башмаков до прицепки локомотива, могут стать причиной транспортных происшествий. Поэтому при появлении занятости стрелочного изолированного участка, первого от пути, занятом подвижным составом, нужно убедиться, не является ли это результатом самопроизвольного движения вагонов, самовольного выезда подвижного состава.

Если стрелка потеряла контроль положения под поездом или маневровым составом – это может быть результатом схода вагонов.

Перекрытие светофора на запрещающее показание возможно по причине выхода подвижного состава на заданный маршрут.

Также возможен и взрез стрелочного перевода – это принудительное перемещение остряков стрелки под действием колесной пары подвижного состава при движении в пошерстном направлении, когда стрелка установлена в положение, не соответствующее направлению движения (при этом звенит звонок взреза на аппарате управления). Взрез стрелки возможен:

— при немаршрутизированных передвижениях, когда стрелка установлена в положение, не соответствующее заданному направлению движения;

— при переводе стрелки под составом;

— при маршрутизированном передвижении, когда стрелка выключена из зависимости с сохранением пользования сигналами (поставлена на макет), и установлена в положение, не соответствующее контролю ее положения на макете).

Нарушения нормальной работы станционных устройств СЦБ могут быть вызваны: неисправностью отдельных элементов устройств, обнаружившейся в процессе дежурства; выключением отдельных элементов устройств для их осмотра или ремонта, производством на станции путевых работ, если при этом нарушается или может быть нарушена нормальная работа связанных с ними устройств СЦБ; прекращением по тем или иным причинам пользования путевой блокировкой (автоматической или полуавтоматической).

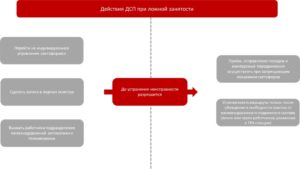

Схема проверки при возникновении каких-либо отклонений в индикации аппарата управления, а также при получении информации от машиниста поезда, работников инфраструктуры о неисправности устройств железнодорожной автоматики и телемеханики приведена на рисунке 5.117.

Рисунок 5.117 – Схема проверки при возникновении неисправностей устройств ЖАТ

2. Установив наличие нарушения нормальной работы устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, дежурный по железнодорожной станции, а на станциях с диспетчерским управлением — диспетчер поездной или работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, обязан немедленно сделать запись в журнале осмотра и сообщить об этом работнику подразделения железнодорожной автоматики и телемеханики и действовать в порядке, установленном локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

До устранения неисправности и проверки работы устройств железнодорожной автоматики и телемеханики в порядке, установленном локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования) и до занесения соответствующих записей работников подразделения железнодорожной автоматики и телемеханики, и работников причастных служб владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования) в журнал осмотра, дежурному по железнодорожной станции, независимо от поездной обстановки, запрещается пользоваться неисправными устройствами, в том числе, если контроль свободности или занятости изолированных участков и положения централизованных стрелок возобновился, или произошли изменения показаний на аппарате управления, но при этом соответствующие записи в журнале осмотра не выполнены.

Если неисправность устройств железнодорожной автоматики и телемеханики связана с распломбированием устройств, то об этом указывается в записи, производимой в журнале осмотра.

При наличии счетчиков нажатия непломбируемых кнопок в журнале осмотра указываются показания счетчика в записях о неисправности и о восстановлении работоспособного состояния устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.

При отсутствии каких-либо ошибок в своих действиях дежурный по железнодорожной станции обязан немедленно сделать соответствующую запись в журнале осмотра в связи с отказом в работе устройств СЦБ, сообщить электромеханику СЦБ и диспетчеру дистанции СЦБ о характере нарушения, кроме того, при неисправности участков пути и стрелочных переводов сообщить диспетчеру дистанции пути, дорожному мастеру или бригадиру пути, а при нарушении электроснабжения — дежурному энергодиспетчеру.

При отказе в работе устройств СЦБ на перегоне дежурный по станции сообщает об этом одновременно электромеханику СЦБ, диспетчеру дистанции СЦБ, диспетчеру дистанции пути, энергодиспетчеру в соответствии со схемой оповещения, утвержденной на станции. Впредь до устранения неисправности, проверки установленным порядком работы устройств СЦБ и оформления соответствующих записей электромеханика СЦБ и работников причастных хозяйств в Журнале осмотра, дежурный по станции обязан обеспечивать пропуск поездов. При этом дежурному по станции, а при диспетчерской централизации и диспетчеру поездному, независимо от поездной обстановки, запрещается пользоваться неисправными устройствами СЦБ (открывать входные, выходные, маршрутные и маневровые светофоры, переводить стрелки руководствуясь показаниями контрольных приборов), в том числе и тогда, когда до оформления этих записей возобновится контроль свободности или занятости участков пути, положения централизованных стрелок или произойдут другие изменения показаний на аппарате управления.

Проверка фактической свободности участков пути от подвижного состава, положения стрелок и приготовление маршрутов производится порядком установленным ТРА станции.

3. В зависимости от характера неисправности работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, не ожидая прибытия работника подразделения железнодорожной автоматики и телемеханики, обязан лично или через соответствующих работников железнодорожной станции, в том числе, используя имеющиеся в его распоряжении средства связи, выяснить причину нарушения работоспособного состояния устройств железнодорожной автоматики и телемеханики внешним осмотром железнодорожных путей и стрелок:

1) при появлении ложной занятости изолированного участка (железнодорожный путь, стрелочная секция, бесстрелочный участок, оборудованные рельсовыми цепями) — не замкнута ли рельсовая цепь посторонним предметом;

2) если стрелка не переводится с пульта управления — не попал ли посторонний предмет между остряком и рамным рельсом.

Если после внешнего осмотра будет установлена и устранена причина нарушения нормального действия устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, разрешается возобновить пользование устройствами.

О причинах нарушения нормального действия устройств железнодорожной автоматики и телемеханики и их устранении дежурный по железнодорожной станции или работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, делает запись в последней графе журнала осмотра.

4. Если внешним осмотром причина нарушения работоспособного состояния устройств железнодорожной автоматики и телемеханики не обнаружена и не устранена, то до устранения повреждения, работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, должен принимать и отправлять поезда и производить маневровые передвижения с проверкой свободности железнодорожного пути и стрелок, и приготовлением маршрутов в порядке, предусмотренном для таких случаев владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей необщего пользования) в техническо-распорядительном акте железнодорожной станции, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 28 к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации, содержащейся в приложении N 2 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утверждаемым настоящим Приказом (далее — Инструкция), по нормам, предусмотренным в локальном нормативном акте владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования), рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 21 к Инструкции, а в случае отсутствия железнодорожных станций на железнодорожных путях необщего пользования — в соответствии с локальным нормативным актом владельца железнодорожных путей необщего пользования (далее — техническо-распорядительный акт).

Причины отклонения от нормальных показаний аппарата управления могут быть связаны не только с неисправностью устройств, но и с внешними воздействиями (нарушение индикации, осуществление работ без разрешения и др.).

Наружная проверка централизованного стрелочного перевода производится в последовательном порядке начиная с устройств, расположенных у острия остряков стрелки. Перед началом проверки в целях личной безопасности проверяющий убеждается в отсутствии подвижных единиц, движущихся на данную стрелку, и в продолжении всего процесса проверки стрелочного перевода не упускает из виду подход к ней подвижного состава.

При невозможности перевода централизованной стрелки с аппарата управления (при потреблении электродвигателем тока нагрузки) необходимо проверить, не находится ли посторонний предмет между остряком и рамным рельсом и между подвижным сердечником крестовины и усовиком, препятствующий переводу.

Ложная занятость может быть вызвана нарушением целостности рельсовой колеи, замыканием рельсовой цепи посторонним металлическим предметом (например, проволокой), неисправность изолирующих элементов в изолирующем стыке, стяжной полосе, межстрелочных тяг других элементов стрелочного перевода. Замыкание металлическим предметом может произойти при одновременном касании противоположных рельсов, дроссельных перемычек или перекрытии изолирующих стыков.

Причины возникновения ложной занятости:

- отсутствие или плохой контакт в рельсовом соединителе;

- замыкание рельсов посторонним металлическим предметом;

- пробой изоляции в изолирующих стыках, в том числе и на стрелочном переводе;

- загрязнение балласта сыпучими грузами, солями и минеральными удобрениями, касание балластом подошвы рельсов, переувлажнение балласта и т.п., что приводит к резкому снижению сопротивления балласта и увеличению токов утечки через балласт;

- ненадежное электропитание;

- обрыв кабельных и дроссельных перемычек;

- неисправность кабеля и путевого реле;

- неисправность пути (разрыв рельсовой колеи).

Занятость изолированного участка может быть следствием несанкционированного выезда подвижного состава. Поэтому проводится проверка фактической свободности изолированного участка, а не только стрелочного перевода.

После удаления внешнего фактора, не связанного с неисправностью устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, пользование устройствами возобновляется до прибытия на станцию электромеханика СЦБ. В этом случае работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, оформляет запись в Журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети формы ДУ-46, например, о том, что изолированный участок показывал ложную занятость вследствие закорачивания рельсовой цепи проволокой, проволока удалена, изолированный участок работает нормально.

5. При ложной занятости стрелочных изолированных участков перевод соответствующих стрелок электрической централизации осуществляется с использованием ответственных команд вспомогательного режима (путем задания индивидуальных ответственных команд или с помощью пломбируемых вспомогательных кнопок, или кнопок со счетчиком числа нажатий). О каждом случае использования ответственных команд или о снятии пломб работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, должен сделать запись в журнале осмотра. Перед каждым переводом такой стрелки работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, обязан убеждаться в том, что участок пути свободен от подвижного состава.

Прием, отправление поездов и маневровые передвижения по маршрутам, в которые входят ложно занятые участки, производятся при запрещающих показаниях светофоров, за исключением случая, изложенного в пункте 6 приложения N 3 к Инструкции.

На станциях с диспетчерским управлением или телеуправлением, при неисправности стрелочного изолированного участка, когда последний показывает ложную занятость, соответствующая группа стрелок переводится с пульта местного управления или же железнодорожная станция передается на резервное управление.

Ложная занятость заключается в том, что при фактической свободности стрелочного изолированного участка от подвижного состава контрольные приборы на аппарате управления показывают занятость этого изолированного участка. При ложной занятости стрелочного изолированного участка отсутствует возможность осуществлять прием и отправление поездов, маневровую работу при разрешающих показаниях светофоров, контролировать свободность изолированного участка с помощью аппаратов управления и переводить стрелку, входящую в изолированный участок без вспомогательного режима.

Стрелку, входящую в изолированный участок, показывающий ложную занятость, переводят с помощью вспомогательной кнопки перевода стрелок. При этом перевод стрелки с помощью вспомогательной кнопки возможен при нахождении на изолированном участке подвижного состава. Перед каждым переводом стрелок с помощью вспомогательной кнопки требуется убедиться:

- в фактической свободности их от подвижного состава (чтобы избежать перевода стрелки в момент нахождения на ней подвижного состава),

- в наличии проходов по смежным путям, то есть в нахождении подвижного состава в пределах путей, на которые ведет данная стрелка (поскольку находящийся за пределами пути подвижной состав может оказаться в габарите подвижного состава по смежному пути, что не контролируется на аппарате управления при ложной занятости изолированного участка).

О срыве пломбы с вспомогательной кнопки работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, оформляет запись в журнале осмотра.

Если на станции имеются негабаритные изолированные участки, то их границы обозначают на табло аппарата управления (негабаритным считается участок, изолирующие стыки которого расположены ближе 3,5 м от предельного столбика). При занятости такого участка, когда колесная пара находится непосредственно у изолирующего стыка, а часть кузова вагона остается за предельным столбиком, нарушая габарит подвижного состава соседнего пути. Поэтому если один из смежных негабаритных участков показывает ложную занятость, то открыть светофор на разрешающее показание по другому свободному пути будет невозможно. Перед пропуском поезда или маневрового состава необходимо проверять свободность маршрута и смежных негабаритных участков, не участвующих, но контролируемых в маршруте. Перечень маршрутов с негабаритными участками указывается в Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ (приложение к ТРА станции)

6. При ложной занятости железнодорожного пути приема или бесстрелочного изолированного участка работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, обязан лично или через ответственных за данный участок работников железнодорожного транспорта, установленных владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей необщего пользования) в техническо-распорядительном акте станции, убеждаться в его свободности от железнодорожного подвижного состава. Прием поездов на такие железнодорожные пути должен производиться при запрещающем показании входного (маршрутного) светофора.

На станциях с диспетчерским управлением или телеуправлением при необходимости приема поезда на железнодорожный путь с ложной занятостью, прием производится при запрещающем показании входного светофора по локальному акту (далее — приказ) диспетчера поездного (дежурного по железнодорожной станции, с которой осуществляется телеуправление) после проверки им через работника, указанного в локальном нормативном акте владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования), рекомендуемые образцы которого приведены в приложении N 21 к Инструкции, а в случае отсутствия железнодорожных станций на железнодорожных путях необщего пользования — в соответствии с локальным нормативным актом владельца железнодорожных путей необщего пользования, фактической свободности железнодорожного пути приема, или железнодорожная станция передается на резервное управление.

На раздельных пунктах, не обслуживаемых дежурными работниками, проверку свободности железнодорожного пути приема поезда разрешается возлагать на локомотивную бригаду в порядке, установленном локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

При данной неисправности контрольные приборы аппарата управления показывают занятость пути (бесстрелочного изолированного участка), при этом фактически путь свободен от подвижного состава. Входной (маршрутный) светофор на разрешающее показание на данный путь (или по маршруту, в который входит бесстрелочный изолированный участок) открыть невозможно. Имеется возможность перевести маневровые светофоры в разрешающее показание на путь (бесстрелочный изолированный участок), что позволяет использовать замыкание стрелок путем открытия попутных маневровых светофоров.

Причины и внешние проявления ложной занятости пути такие же, как и у ложной занятости стрелочного изолированного участка, но отсутствует необходимость в переводе стрелок с помощью вспомогательной кнопки.

При ложной занятости пути приема дежурный по станции, обязан:

- проверить, не является ли это следствием несанкционированного выезда железнодорожного подвижного состава или других действий, приведших к индикации занятости пути приема на аппарате управления, не замкнута ли рельсовая цепь посторонним предметом;

- проверить действительно ли свободен путь приема;

- исключить движение по данному пути.

До устранения неисправности и оформления об этом записи в журнале осмотра перед каждым приемом поезда на данный путь (или по маршруту, в который входит бесстрелочный изолированный участок) работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, должен убеждаться в его свободности от железнодорожного подвижного состава.

7. Работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, в случае обнаружения фактической занятости станционного железнодорожного пути, стрелочного или бесстрелочного участка или первого блок-участка удаления, а индикация на аппарате управления показывает их свободность (ложную), обязан:

1) отключить автодействие светофоров и перейти на индивидуальное управление ими, если светофоры находились на автодействии;

2) немедленно сделать об этом запись в журнале осмотра и вызвать работника подразделения железнодорожной автоматики и телемеханики.

До устранения неисправности работнику, осуществляющему управление стрелками и светофорами, разрешается:

1) прием и отправление поездов и маневровые передвижения осуществлять при запрещающих показаниях светофоров;

2) устанавливать маршруты для приема, отправления поездов и маневровых передвижений только после того, как он убедится в свободности изолированного участка от железнодорожного подвижного состава лично или через работников железнодорожной станции, указанных в техническо-распорядительном акте железнодорожной станции (инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования). В случае обнаружения ложной свободности первого блок-участка удаления, дежурный по железнодорожной станции и диспетчер поездной должны действовать, как и при его ложной занятости в соответствии с пунктом 17 приложения N 1 к Инструкции.

По прибытии, работник подразделения железнодорожной автоматики и телемеханики обязан устранить неисправность, а при невозможности — выключить участок без сохранения пользования сигналами.

При ложной свободности пути приема (стрелочных, бесстрелочных изолированных участков) светофоры (входной, маршрутный, выходной) могут открываться независимо от фактической занятости или свободности.

Дежурный по станции должен выяснить не связано ли отсутствие сигнализации занятости пути на аппарате управления с неисправностью средств индикации аппарата управления. Нарушение индикации аппарата управления не является ложной свободностью.

Ложную свободность изолированного участка работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, может обнаружить после пропуска по нему поезда (маневрового состава, локомотива или другой подвижной единицы). Кроме того, при длительной стоянке на пути подвижного состава рельсовая цепь также может потерять шунтовую чувствительность и показывать свободность пути (стрелочных, бесстрелочных изолированных участков). В результате может возникнуть ситуация, при которой по разрешающему показанию светофора поезд (маневровый состав) будет следовать на занятый путь (участок пути). Для предотвращения указанной ситуации, если светофоры находились на автодействии необходимо отключить автодействие и перейти на индивидуальное управление ими, прекратить пользоваться светофорами по маршрутам, в которые входит неисправный участок, а работника подразделения железнодорожной автоматики и телемеханики обязан устранить неисправность, а при невозможности – выключить участок без сохранения пользования сигналами.

При движении по станции подвижных единиц легкого типа возможно возникновение ложного контроля свободности путей, бесстрелочных и стрелочных участков. Поэтому работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, должен контролировать местонахождение таких единиц и принимать меры безопасности: при нахождении дрезины (подвижного состава, не обеспечивающего надежное шунтирование рельсовой цепи) на пути выводить стрелки в изолирующее положение, на стрелочные рукоятки (кнопки) навешивать красные колпачки и табличку «ДРЕЗИНА». На станциях с микропроцессорной централизацией (МПЦ) вместо красных колпачков и таблички следует использовать директивы и аншлаги согласно инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ (приложение к ТРА); перед переводом стрелок убеждаться визуально (или по докладам работников) в их свободности. Схема действий при ложной свободности приведена на рисунке 5.118.

Рисунок 5.118 – Схема действий дежурного по станции при ложной свободности

8. Если на аппарате управления отсутствует контроль положения централизованной стрелки, то ее исправность и правильность установки в маршруте должны быть проверены на месте лично дежурным по железнодорожной станции или работником, указанным в техническо-распорядительном акте железнодорожной станции.

Стрелка должна быть заперта на закладку и навесной замок, а в ее электроприводе выключен блок-контакт (опущена курбельная заслонка). Ключ от запертой стрелки должен храниться у дежурного по станции или у работника согласно техническо-распорядительному акту железнодорожной станции (инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования).

Движение поездов по такой стрелке производится при запрещающем показании светофора до устранения неисправности или выключения стрелки с сохранением пользования сигналами. По маршрутам, в которые стрелка входит в положении, которое контролируется на пульте (аппарате) управления, поезда пропускаются при разрешающих показаниях соответствующих светофоров.

В случае потери контроля <1> положения централизованной стрелки на пульте (аппарате) управления под проходящим поездом (маневровым составом) дежурный по железнодорожной станции, а на станциях с диспетчерским управлением — диспетчер поездной или работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, принимает меры к остановке движущегося поезда (маневрового состава) по этому стрелочному переводу.

———————————

<1> Подпункт 169 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения», введенного в действие приказом Ростехрегулирования от 27 ноября 2009 г. N 523-ст (М., «Стандартинформ»), с изменениями ГОСТ Р 53431-2009 «Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения» («ИУС «Национальные стандарты, 2011, N 11) (далее — ГОСТ Р 53431-2009).

Признаки неисправности, вызванной потерей контроля положения централизованной стрелки или ее взрезом, одинаковы. На аппарате управления появляется индикация «взрез стрелки», пропадает (гаснет) контроль ее положения и звенит звонок взреза, действие которого можно прекратить нажатием кнопки на аппарате управления.

Взрез происходит в случаях, когда положение стрелки не соответствует маршруту следования подвижного состава и гребень бандажа колесной пары при пошерстном движении (от корня остряков к острию) подвижного состава проходит между прижатым остряком и рамным рельсом.

Взрез может быть противошерстный, когда при неплотном прилегании остряка к рамному рельсу (4 мм и более) гребень бандажа при входе на остряк попадает (врезается) между остряком и рамным рельсом.

Если были открыты светофоры в маршрутах, в которые входит взрезанная стрелка, то они перекрываются на запрещающее показание. Пропускать подвижной состав по взрезанной стрелке до ее осмотра запрещается.

Если при осмотре установлено, что стрелка, потерявшая контроль положения на аппарате управления, исправна (не взрезана), ее остряк плотно прилегает к рамному рельсу, то до прибытия работников подразделения пути и железнодорожной автоматики и телемеханики по ней может осуществляться движение подвижного состава. При этом правильность установки стрелки в маршруте должна быть проверена на месте работником, определенным ТРА станции. Стрелка должна быть закрыта на закладку и заперта на навесной замок, а в электроприводе выключен блок-контакт (т.е. курбельная заслонка опущена). Пример курбельной заслонки в опущенном состоянии приведен на рисунке 5.119.

Если стрелка потеряла контроль в одном положении, то прием и отправление поездов производится при разрешающем показании светофоров по маршрутам, в которых стрелка сохраняет контроль положения. По маршрутам, в которых контроль положения стрелки отсутствует, прием и отправление поездов производится при запрещающих показаниях светофоров.

Рисунок 5.119 – Электропривод и вставленный курбель

9. Если стрелка не переводится с пульта (аппарата) управления электрической централизации, то после внешнего осмотра и до устранения неисправности работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, с разрешения диспетчера поездного переводит стрелку на аварийное управление (курбелем).

Перевод стрелки курбелем (курбельная заслонка должна быть опущена) осуществляется работником, указанным в техническо-распорядительном акте железнодорожной станции.

После устранения неисправности и восстановления действия стрелки работник подразделения железнодорожной автоматики и телемеханики поднимает курбельную заслонку вверх. При переводе на аварийное управление одной из спаренных стрелок <2> или стрелки с подвижным (поворотным) сердечником крестовины <3> вторая стрелка или подвижный сердечник тоже должны переводиться на аварийное управление.

———————————

<2> Подпункт 41 пункт 3 ГОСТ Р 53431-2009.

<3> Подпункт 36 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009.

При переводе курбелем спаренных стрелок или стрелки с подвижным сердечником крестовины обе стрелки или стрелка и подвижной сердечник должны быть поставлены в одинаковое (плюсовое или минусовое) положение.

При переводе стрелки с подвижным сердечником крестовины на аварийное управление (курбелем) первым должен переводиться и запираться подвижный сердечник, а затем остряки стрелки с запиранием их установленным порядком.

После каждого перевода стрелки при помощи курбеля, работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, должен выполнить операции, соответствующие переводу стрелки в требуемое положение (установить рукоятку этой стрелки на пульте (аппарате) управления в положение, соответствующее положению стрелки, или при кнопочном управлении нажать кнопку соответствующего положения).

Для получения контроля положения стрелки, переведенной курбелем, если соответствующий участок пути показывает ложную занятость, работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, должен воспользоваться ответственной командой вспомогательного перевода стрелки (распломбировать и нажать кнопку вспомогательного перевода стрелки или воспользоваться кнопкой со счетчиком числа нажатий или с автоматизированного рабочего места послать ответственную команду), а для стрелок, замкнутых в маршруте — предварительно произвести искусственную разделку маршрута.

Если на аппарате управления после перевода стрелки курбелем сохраняется контроль ее положения, то прием, отправление поездов и маневровые передвижения осуществляются при разрешающих показаниях соответствующих светофоров. В правильности установки в маршруте стрелки, переводимой курбелем, работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, убеждается по докладу работника, осуществляющего перевод этой стрелки, и по наличию контроля на пульте (аппарате) управления.

Если электрический контроль положения стрелок, переводимых курбелем, нарушен, то на рукоятку (кнопки) таких стрелок надевается колпачок (колпачки), а при наличии автоматизированного рабочего места производятся действия по их индивидуальному замыканию (блокировка соответствующей управляющей командой). Стрелки (подвижные сердечники крестовины) запираются в маршруте на закладки и навесные замки, ключи от которых во время движения поездов должны храниться у ответственного за данный участок работника, установленного в техническо-распорядительном акта железнодорожной станции (инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования).

О положении и запирании таких стрелок в маршруте работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, должен убеждаться лично или по докладам ответственных за данный участок работников, установленных в техническо-распорядительном акте железнодорожной станции. Движение поездов по маршрутам, в которые входят такие стрелки, должно производиться при запрещающих показаниях светофоров и опущенных вниз курбельных заслонках в электроприводах стрелок, переводимых курбелем.

Спаренная железнодорожная стрелка является одной из двух стрелок съезда. Их управление и контроль положения остряков, а также подвижных сердечников стрелочных крестовин – общий со второй стрелкой стрелочного съезда. Пример стрелочного перевода с подвижным сердечником стрелочной крестовины приведен на рисунке 5.120.

Рисунок 5.120 – Стрелочный перевод с подвижным сердечником стрелочной крестовины

Основные причины неисправности:

- наличие внешних препятствий для перемещения стрелочных остряков;

- попадание посторонних предметов в пространство между остряком и рамным рельсом;

- напрессовка снега, льда или грязи между остряком и рамным рельсом или в корне остряка;

- закрытие стрелки на закладку;

- чрезмерная затяжка болтов корневого крепления стрелочного остряка;

- загрязнение стрелочных башмаков;

- примерзание стрелочных тяг;

- завал их грузом или снегом.

Основным признаком внешних причин невозможности перевода стрелки является то, что при повороте стрелочной рукоятки (нажатии кнопки) стрелка амперметра отклоняется, но перевода стрелки не происходит и контроль нового положения стрелки на аппарате управления не появляется.

Неисправность мотора электропривода, схемы включения стрелки и других элементов централизованной стрелки можно предположить в случае, когда при повороте стрелочной рукоятки (нажатии кнопки) стрелка амперметра остается в нулевом положении (не отклоняется).

Курбельная рукоятка (курбель) используется во всех случаях невозможности перевода стрелок с пульта, а также в случаях отсутствия контроля положения стрелок, при потере контроля стрелками в других ситуациях: в результате взреза или повреждения стрелки при движении по ней поезда или другого подвижного состава. Курбель используется также во всех случаях выключения стрелок из централизации.

Работник, который переводит стрелку курбелем, должен действовать в следующем порядке:

- вывернуть (ослабить) винт, фиксирующий курбельную заслонку в поднятом положении, вращением курбельной рукоятки против часовой стрелки;

- опустить курбельную заслонку (повернуть вниз), для этого в отдельных случаях может потребоваться незначительно оттянуть ее на себя для ослабления трения ее о корпус электропривода (обратный подъем курбельной заслонки выполняется только электромехаником СЦБ);

- вставить курбель в открывшееся отверстие на торец оси вращения механизма перевода стрелки;

- вращать ось курбелем в ту сторону, куда требуется перевести остряки, до плотного прилегания прижатого остряка к рамному рельсу (определяется визуально); щелчок в электроприводе может служить вспомогательным ориентиром;

- доложить работнику работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, об окончании перевода стрелки в заданное положение.

Действия работника, осуществляющего управление стрелками и светофорами, на аппарате управления:

- установить стрелочную рукоятку (нажать кнопку) в исходное положение, противоположное тому, в которое нужно перевести стрелку, стрелка будет иметь контроль исходного положения;

- дать работнику указание – в какое положение нужно установить стрелку: по направлению пути (указать номер) или стрелочного перевода (термины «плюс» и «минус» в данном случае не применяют);

- выдать курбель;

- момент опускания курбельной заслонки контрольными приборами не фиксируется – просто с этого момента ток на электродвигатель не будет поступать (разрывается рабочая цепь электропривода);

- с момента начала вращения оси электропривода стрелка на пульте потеряет контроль – загорится красная лампочка, зазвенит звонок – выключить его кнопкой «звонок взреза» и ждать доклада работника об окончании перевода стрелки;

- получив доклад работника о том, что стрелка переведена в требуемое положение, перевести в это положение стрелочную рукоятку (нажать кнопку); при отсутствии сопутствующих неисправностей загорится контрольная лампочка нового (требуемого) положения и снова зазвенит звонок – выключить.

10. Если перевести стрелку с центрального пульта диспетчерской централизации (или аппарата телеуправления) невозможно, диспетчер поездной (дежурный по железнодорожной стации телеуправления) обязан направить работника, производящего очистку стрелок, или работника, указанного в техническо-распорядительном акте железнодорожной станции (инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования), для осмотра и по возможности устранения причины нарушения управления.

Если работником, осуществляющим проверку, не обнаружена и (или) не устранена причина невозможности перевода стрелки, диспетчер поездной (дежурный по железнодорожной стации телеуправления) прекращает пропуск поездов по маршрутам, для которых требуется перевод данной стрелки.

При необходимости перевод данной стрелки производится с пульта местного управления или железнодорожная станция передается на резервное управление.

При невозможности перевода стрелки, в том числе с пульта местного управления или с пульта резервного управления, стрелка передается на аварийное управление (курбелем).

На раздельных пунктах, не обслуживаемых дежурными работниками, для осмотра, а при необходимости и перевода стрелок разрешается привлекать локомотивные бригады проходящих поездов в порядке, установленном локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

Действия диспетчера поездного на участке, оборудованном диспетчерской централизацией, в случае невозможности перевода стрелки на станции, находящейся на диспетчерском управлении устанавливаются в соответствии с Методическими указаниями «Регламент оперативных действий работников хозяйства перевозок, связанных с движением поездов и маневровой работой, в аварийных и нестандартных ситуациях», утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2016 г. №ЦД-261/р..

11. Если разрешающее показание входного (маршрутного) светофора самопроизвольно изменится на запрещающее, работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, обязан по индикации на аппаратах управления дополнительно убедиться в правильности установки стрелок, свободности изолированных участков и железнодорожного пути приема, после чего вновь открыть входной (маршрутный) светофор. Если светофор откроется, то пользоваться им разрешается и в дальнейшем. Работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, должен сделать запись в журнале осмотра о случае самопроизвольного переключения сигнала и сообщить об этом работнику подразделения железнодорожной автоматики и телемеханики.

При самопроизвольном переключении выходного светофора при отправлении поезда на перегон, оборудованный автоматической блокировкой или автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельная система интервального регулирования движения поездов, работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, обязан по индикации на аппаратах управления дополнительно убедиться в правильности установки стрелок, свободности изолированных участков и первого блок-участка от попутных поездов, после чего вновь открыть выходной светофор. Работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, должен сделать запись в журнале осмотра о случае самопроизвольного переключения сигнала и сообщить об этом работнику подразделения железнодорожной автоматики и телемеханики.

Если после самопроизвольного закрытия входного (маршрутного) светофора при правильном положении стрелок, свободности изолированных участков и железнодорожного пути приема (проверяемой по индикации на аппаратах управления) вторично светофор не открывается, то поезда до выявления и устранения неисправности должны приниматься при запрещающем показании этого светофора с проверкой маршрута.

Если после самопроизвольном закрытия выходного (маршрутного) светофора при правильном положении стрелок, свободности изолированных участков и первого блок-участка от попутных поездов вторично светофор не открывается (независимо от индикации на аппаратах управления), то поезда до выявления и устранения неисправности должны отправляться при запрещающем показании этого светофора с проверкой маршрута.

При самопроизвольном закрытии и невозможности вторичного открытия выходного (маршрутного) светофора на перегонах с автоматической блокировкой или автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельная система интервального регулирования движения поездов, работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами руководствуется требованиями пунктов 15, 16, 19 приложения N 1 к Инструкции, а при полуавтоматической блокировке — пунктами 6 и 7 приложения N 3 к Инструкции.

Повторное открытие светофора допускается в случае, если работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, не зафиксировал причину перекрытия светофора и устройства электрической централизации допускают повторное открытие.

Если же работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, заметил (или же устройства автоматизированного рабочего места позволяют просмотреть запись хронологии событий), что светофор перекрылся в результате кратковременной ложной занятости изолированного участка или потери контроля положения стрелки, то повторно открывать светофор ему запрещается, а дальнейшие действия его должны соответствовать характеру обнаруженных неисправностей устройств.

Если входной светофор изменил показание на запрещающее по причине срабатывания УКСПС повторное открытие светофора осуществляется с использованием вспомогательного режима.

Схема действий работника, осуществляющего управление стрелками и светофорами, в подобных ситуациях приведена на рисунке 5.121.

Рисунок 5.121 – Схема действий дежурного по станции при самопроизвольном перекрытии входного/выходного сигнала светофора

12. При неисправности диспетчерской централизации, когда управление одной или несколькими железнодорожными станциями невозможно, диспетчер поездной должен перевести эти железнодорожные станции на резервное управление. В этих случаях диспетчеру поездному запрещается руководствоваться показаниями приборов, контролирующих положение железнодорожных путей, стрелок и светофоров этих железнодорожных станций.

Диспетчерская централизация — это система телемеханического централизованного управления и контроля объектами диспетчерского участка на основе объединения устройств железнодорожной автоматики и телемеханики железнодорожных станций и перегонов. Станции участка, оборудованного диспетчерской централизацией, могут иметь автономное и диспетчерское управление.

Автономное управление (АУ) — при котором управление всегда осуществляют с аппарата управления (АРМ ДСП) дежурного по станции;

Диспетчерское управление (ДУ) — при котором управление осуществляют с аппарата управления (АРМ ДНЦ) поездного диспетчера пункта управления диспетчерской централизацией.

Для станций диспетчерского управления, кроме управления непосредственно от диспетчера поездного (ДУ) предусматривают следующие режимы управления:

Сезонное управление (СУ), включаемое по команде телеуправления (ТУ) поездного диспетчера;

Резервное управление (РУ), включаемое по приказу диспетчера поездного.

Дополнительно могут предусматриваться следующие режимы управления (по решению ОАО «РЖД»):

Местное управление (МУ) на станциях с ДУ, при котором частью стрелок и сигналов на станции по команде ТУ поездного диспетчера управляет руководитель маневров на станции;

Комбинированное управление (КУ) на станциях с АУ, при котором поездной диспетчер управляет стрелками и светофорами по главным и боковым путям, предназначенным для безостановочного пропуска поездов, а по остальным путям и районам станции, изолированным охранным положением стрелок, управление стрелками и светофорами осуществляет дежурный по станции.

На резервное управление станции переводят при полном или частичном нарушении действия диспетчерского управления, когда показания контрольных устройств не отражают фактического положения. Включение резервного управления осуществляется дежурным по станции с помощью ключа резервного управления по приказу диспетчера поездного. На сезонное управление станции переводят для производства маневровой работы, а также при производстве работ на инфраструктуре.

13. При неисправности контрольного замка на стрелке, когда замок нельзя отпереть или запереть, а работник подразделения железнодорожной автоматики и телемеханики отсутствует на железнодорожной станции, дежурный по железнодорожной станции после записи в журнале осмотра дает указание находящемуся на железнодорожной станции работнику хозяйства пути о снятии замка с гарнитуры <4>. Ключ от снятого замка передается дежурному стрелочного поста. В гнездо аппаратного замка этой стрелки вставляется красная табличка с надписью «Выключено».

———————————

<4> Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 статьи 3 ГОСТ 33721-2016 «Межгосударственный стандарт. Гарнитуры электроприводов, внешние замыкатели для стрелочных переводов. Требования безопасности и методы контроля», введенного в действие приказом Росстандарта от 19 сентября 2016 г. N 1153-ст (М., «Стандартинформ», 2016), с изменением ГОСТ 33721-2016 «Гарнитуры Электроприводов, внешние замыкатели для стрелочных переводов. Требования безопасности и методы контроля» («ИУС «Национальные стандарты», 2019, N 2).

В маршрутах приема, отправления поездов и в маневровых маршрутах указанная стрелка после установки в соответствующее положение закрепляется типовой скобой и запирается на закладку и навесной замок.

После доклада о готовности маршрута дежурный стрелочного поста по указанию дежурного по железнодорожной станции вставляет ключ от контрольного замка в аппарат для замыкания маршрута. В этом случае табличка «Выключено» закрепляется на ключе.

Прием и отправление поездов, а также маневровые передвижения по маршруту, в который входит такая стрелка, осуществляются по разрешающим показаниям светофоров.

14. При утере (поломке) ключа стрелочного контрольного замка и отсутствии работника подразделения железнодорожной автоматики и телемеханики на железнодорожной станции после оформления записи в журнале осмотра дежурный по железнодорожной станции дает указание находящемуся на железнодорожной станции работнику хозяйства пути о снятии замка с гарнитуры, а в гнездо аппаратного замка этой стрелки вставить красную табличку с надписью «Выключено».

До устранения неисправности прием и отправление поездов, а также маневровые передвижения необходимо производить при запрещающих показаниях светофоров. В маршрутах указанная стрелка запирается на закладку и навесной замок.

Стрелочный контрольный замок применяется на нецентрализованных стрелках для их замыкания в установленных маршрутах путем поворота ключа в замке. Использование замков и устройств контроля для взаимной зависимости между стрелками и сигналами повышает безопасность движения по запертым стрелкам. Если стрелка в одних маршрутах замыкается в нормальном (плюсовом) положении, а в других она должна переводиться в минусовое положение, то такая стрелка оборудуется двумя стрелочными контрольными замками (двумя одинарными).

Контрольными замками оборудуют стрелки, входящие в маршруты приема и отправления поездов; охранные, ведущие на пути стоянки вагонов с опасными грузами, в том числе вагонами, с грузами первого класса (ВМ), восстановительных и пожарных поездов, в предохранительные и улавливающие тупики.

Запирание стрелки при условии плотного прилегания остряка к рамному рельсу производится путем извлечения ключа из замка. При зазоре между прижатым остряком и рамным рельсом 4 мм и более ключ из контрольного замка не должен извлекаться.

Неисправность стрелочных контрольных замков заключается в том, что замок невозможно открыть или запереть.

Взрез нецентрализованной стрелки, оборудованной стрелочными контрольными замками и включенной в систему маршрутно-контрольных устройств, не отражается на состоянии этих устройств. При взрезе повреждается стрелочный контрольный замок, но это не фиксируется на исполнительных и распорядительных аппаратах, а если был открыт светофор для следования по маршруту, в который входит взрезанная стрелка, то разрешающее показание светофора не переключается на запрещающее.

15. Перед приемом или отправлением поезда по пригласительному сигналу или по соответствующим разрешениям при запрещающих показаниях светофоров на железнодорожных станциях, оборудованных электрической централизацией, работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, прежде чем воспользоваться пригласительным сигналом или выдать разрешение на прием или отправление поезда, обязан:

1) установить стрелочные рукоятки (кнопки) в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте, и убедиться в правильности установки маршрута по индикации на аппарате управления. На все стрелочные рукоятки (кнопки) стрелок, входящих в маршрут и охранных, надеть красные колпачки. Проверка правильности установки и запирания стрелок, положение которых не контролируется на табло, осуществляется в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. При электрической централизации с ящиком зависимости стрелки в маршруте, кроме того, запираются поворотом маршрутно-сигнальной рукоятки. После установки маршрута и проверки положения стрелок проверяется свободность железнодорожного пути по маршруту следования поезда (работником, осуществляющим управление стрелками и светофорами, или по его распоряжению работником, указанным в техническо-распорядительном акте железнодорожной станции (инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования), а также свободность изолированных стрелочных участков, входящих в маршрут, и смежных негабаритных участков;

2) замкнуть при наличии маневровых маршрутов соответствующий маршрут приема или отправления поезда путем открытия попутных маневровых светофоров. Свободность пути по маршруту следования проверяется по индикации на пульте (аппарате) управления, а при ее отсутствии — в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта. Машинисты поездов руководствуются показаниями пригласительного сигнала или соответствующим разрешением, выдаваемым на право проезда входного, маршрутного или выходного светофора с запрещающим показанием. Когда невозможно открыть маневровые светофоры (или при отсутствии маневровых маршрутов) стрелки замыкаются специальными кнопками «замыкание стрелок» или управляющими командами (при их наличии на пульте управления);

3) выполнить перевод стрелок в положение, соответствующее маршруту, с пульта резервного (местного) управления, с навешиванием красных колпачков на рукоятки при неисправности системы телеуправления (кодового управления) на железнодорожных станциях, оборудованных электрической централизацией с телеуправлением (кодовым управлением). Правильность положения стрелок в маршруте проверяется по контрольным приборам на пульте резервного (местного управления), а свободность железнодорожного пути — работником, осуществляющим управление стрелками и светофорами, или по его распоряжению работником, указанным в техническо-распорядительном акте железнодорожной станции (инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования). Пользоваться частью табло центрального поста, относящейся к району кодового управления, запрещается;

4) выполнять приготовление маневровых маршрутов при невозможности открытия маневровых светофоров (из-за их неисправности или выключения).

Обязанности дежурного по станции в описываемой ситуации схематично приведены на рисунке 5.122.

Рисунок 5.122 – Обязанности дежурного по станции перед приемом или отправлением поезда по пригласительному сигналу или по соответствующим разрешениям при запрещающих показаниях светофоров (до того, как воспользоваться пригласительным, либо выдать разрешение)

Пригласительный сигнал — один лунно-белый мигающий огонь разрешает поезду проследовать светофор с красным огнем (или погасшим) и продолжать движение до следующего светофора (или до предельного столбика при приеме на путь без выходного светофора) со скоростью не более 20 км/ч, а на железнодорожных путях необщего пользования – более 15 км/ч, с особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться, если встретится препятствие для дальнейшего движения.

Отправление поезда на однопутный перегон или по неправильному пути двухпутного перегона по пригласительному сигналу запрещается.

При приеме или отправлении поезда по пригласительному сигналу предварительно сделать запись в журнале осмотра о снятии пломбы с кнопки пригласительного сигнала или нажатии кнопки счетчика. Управляет действием пригласительного сигнала до тех пор, пока ведущий локомотив прибывающего или отправляющего поезда не проследует соответствующий светофор.

Также осуществить прием или отправление поезда при запрещающем показании светофора можно посредством передачи регистрируемого приказа машинисту поезда по радиосвязи с проставлением соответствующей пометки в журнале движения поездов (например, «РС№1»), заполнения соответствующих бланков (формы ДУ-52 или ДУ-54) с последующей передачей их непосредственно машинисту.

16. Получив сообщение о нарушении нормальной работы устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, работник подразделения железнодорожной автоматики и телемеханики обязан определить, требуется ли выключение неисправного устройства из централизации (из зависимости), и сделать запись в журнале осмотра.

Работникам подразделения железнодорожной автоматики и телемеханики запрещается:

1) приступать к устранению неисправностей устройств железнодорожной автоматики и телемеханики на железнодорожных станциях без разрешения дежурного по железнодорожной станции и без записи в журнале осмотра, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 110 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утверждаемых настоящим Приказом.

2) по окончании ремонта или устранении неисправности вводить в действие устройства железнодорожной автоматики и телемеханики, работа которых временно прекращалась, без совместной с работником, осуществляющим управление стрелками и светофорами, практической их проверки и не убедившись в исправности устройств железнодорожной автоматики и телемеханики и правильности индикации на аппарате управления.

По прибытии к работнику, осуществляющему управление стрелками и светофорами, или непосредственно в район расположения неисправных устройств СЦБ электромеханик СЦБ обязан определить, требуется ли выключение неисправного устройства из централизации (из зависимости). Если для производства работ по устранению неисправности требуется выключить устройства СЦБ, то электромеханик СЦБ должен оформить это выключение. Если устранение неисправности производится без выключения устройств СЦБ, то при наличии в Журнале осмотра записи дежурного по станции о неисправности и росписи электромеханика СЦБ о прибытии для устранения неисправности дополнительной записи в графе 3 Журнала осмотра электромеханик СЦБ может не делать.

При расположении устройств СЦБ на значительном расстоянии от помещения дежурного по станции (в том числе на перегоне) запись об устранении неисправности, о включении устройств СЦБ в действие, об окончании работ, а также при необходимости запись о временном выключении этих устройств без сохранения пользования сигналами; может заменяться регистрируемой в Журнале осмотра телефонограммой, передаваемой электромехаником СЦБ дежурному по станции, с последующей личной подписью электромеханика СЦБ в Журнале осмотра.

17. Порядок и сроки выключения централизованных стрелок, контрольных стрелочных замков с сохранением пользования сигналами устанавливаются локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

На участках с диспетчерской централизацией выключение стрелок или изолированных участков для устранения неисправностей производится после передачи железнодорожной станции на резервное управление.

Плановые работы, связанные с выключением устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, в соответствии с ежемесячными графиками, утвержденными уполномоченным представителем владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования), производятся на основании телеграфного распоряжения указанных руководителей с назначением ответственного работника за обеспечение безопасности движения поездов.

Для оказания помощи работнику, осуществляющему управление стрелками и светофорами, и контроля за его действиями по обеспечению безопасности движения поездов при выключении стрелок с сохранением пользования сигналами, на железнодорожной станции должен присутствовать начальник железнодорожной станции или его заместитель.

При выключении указанных устройств с сохранением пользования сигналами, проверка положения и замыкания выключенного устройства в маршруте должна производиться в порядке, установленном в техническо-распорядительном акте железнодорожной станции (инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования).

После такой проверки прием или отправление первого поезда производится при запрещающем показании входного, выходного или маршрутного светофора. При этом маршрут приема или отправления поезда разрешается замыкать попутными маневровыми маршрутами в соответствии с подпунктом 2 пункта 15 приложения N 14 к Инструкции. Прием и отправление последующих поездов осуществляется по разрешающим показаниям входного, выходного или маршрутного светофоров.

Запрещается одновременно открывать входной (маршрутный) и выходной светофоры для пропуска поезда по железнодорожной станции, если в маршрут приема и отправления входит стрелка, выключенная с сохранением пользования сигналами. Открытие выходного светофора для безостановочного пропуска поезда в этом случае должно осуществляться после проследования головой поезда входного (маршрутного) светофора.

При необходимости перевода выключенной стрелки для изменения маршрута или производства регулировочных работ со снятием крепления, перед тем как дать распоряжение о снятии крепления с остряков (остряка) и поворотного (подвижного) сердечника крестовины, работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, обязан произвести на аппарате управления действия, исключающие возможность открытия сигналов по маршрутам, в которые входит данная стрелка. Во время перевода или производства регулировочных работ со снятием крепления движение по стрелке запрещается.

По окончании перевода стрелки или регулировочных работ на ней остряки (остряк) и поворотный (подвижный) сердечник крестовины закрепляются и запираются в требуемом положении в порядке, установленном локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования), о чем ответственный работник докладывает работнику, осуществляющему управление стрелками и светофорами.

Охранные, в том числе спаренные стрелки (съезды) должны быть установлены в положение, исключающее их одновременный перевод, который создает угрозу безопасности движения поездов.

После получения доклада от работника железнодорожной станции (или личного убеждения) в правильном выполнении всех указанных действий, работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, приводит кнопки (рукоятки) на пульте (аппарате) управления в соответствие с фактическим положением стрелки и продолжает пропуск поездов по разрешающим показаниям светофоров.

Плановые работы должны производиться в соответствии с оформлением заявок в АС АПВО (автоматизированная система планирования и контроля выполнения технологических «окон»). В заявке, помимо времени продолжительности самих работ, должно быть определено время: на выключение устройств и систем СЦБ; на производство проверок устройств и систем СЦБ после окончания работ; на включение устройств и систем СЦБ.

Основанием для выключения стрелок с сохранением пользования сигналами является телеграмма-разрешение или приказ, первого заместителя начальника железной дороги, в котором указывается цель и способ выключения, дата и время начала работ, на какой срок, ответственные лица за производство работ и за обеспечение безопасности движения поездов.

Выключение устройств СЦБ, как правило, производится электромехаником СЦБ (а стрелок ключевой зависимости и электромонтером).

При необходимости выключать устройства могут старшие электромеханики СЦБ, начальники участков производства, а также руководители дистанции СЦБ.

При выключении с сохранением пользования сигналами централизованных стрелок, стрелок, оборудованных стрелочными контрольными замками, сохраняется возможность открытия светофоров по маршрутам, в которые входят выключенные устройства, и при этом обеспечивается контроль положения и замыкания всех стрелок, входящих в маршрут, кроме выключенных. Проверка фактического положения, закрепления и запирания выключенных стрелок производится порядком, установленным в ТРА станции. После такой проверки прием или отправление первого поезда по стрелке, выключенной с сохранением пользования сигналами, производится при запрещающем показании входного, выходного или маршрутного светофора, а последующих — по разрешающим показаниям этих светофоров (при этом на участках с автоматической блокировокой сигнальное показание зеленого огня на таких светофорах должно быть исключено) и со скоростью не более 40 км/ч.

Запрещается при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, не выключенных установленным порядком, создавать искусственные цепи подпитки приборов с помощью переворачивания реле, установки временных перемычек, или любым другим способом.

Выключение стрелки из централизации с сохранением пользования сигналами производится в следующем порядке.

Электромеханик СЦБ имея разрешение на выключение и согласовав с дежурным по станции время начала работ, делает запись в Журнале осмотра. В этой записи указывается номер стрелки, цель и способ выключения, а также порядок закрепления ее остряков и запирания стрелки (стрелок)

Дежурный по станции на основании записи электромеханика СЦБ устанавливает стрелку с аппарата управления в требуемое положение. Для исключения случайного перевода стрелки, производит ее индивидуальное замыкание с АРМ (блокирует соответствующей управляющей командой) или в централизациях с маршрутным набором для исключения перевода стрелки от нажатия кнопок в это же положение должна быть установлена и стрелочная рукоятка на аппарате управления.

Установив стрелку в требуемое положение с аппарата управления, дежурный по станции дает указание работнику путевого хозяйства о закреплении остряков стрелки (и подвижного сердечника крестовины) и работнику хозяйства перевозок о запирании ее (и подвижного сердечника крестовины) на закладку и навесной замок.

Закрепив остряки стрелки, работник путевого хозяйства оформляет запись в Журнале осмотра или передает соответствующую телефонограмму дежурному по станции с последующей личной подписью в журнале.

Получив сообщение от работника хозяйства перевозок о том, что остряки (и подвижной сердечник крестовины) закреплены и стрелка заперта в требуемом положении, дежурный по станции надевает на стрелочную рукоятку (кнопки) колпачок (колпачки) красного цвета и подписывается под текстом записи электромеханика СЦБ. Получив разрешение электромеханик СЦБ приступает к установке программного или аппаратного макета – устройства, которое позволяет устанавливать маршруты с открытием светофоров при наличии выключенной из централизации стрелки. Порядок установки и снятия макета изложен в Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 20 сентября 2011 г. № 2055р и Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ (приложение к ТРА)

Выключение стрелки из горочной централизации для технического обслуживания, ремонта или устранения неисправности производят с сохранением пользования сигналами, а при наличии горочной автоматической централизации — с сохранением автоматического режима работы остальных стрелок.

Закрепление остряков стрелки в одном из крайних положений с разрешения дежурного по горке производит работник дистанции пути в присутствии работника службы движения, определенного в ТРА станции. Работник дистанции пути должен сделать запись в Журнале осмотра о закреплении остряков стрелки. Ответственность за надежное закрепление остряков несет работник дистанции пути, производивший закрепление, а за правильность положения стрелки в заданном (установленном) маршруте — специально выделенный работник станции хозяйства управления движением.

При производстве работ, когда стрелка не может быть переведена с пульта управления, но имеет электрический контроль положения, она выключается из централизации и передается на ручное управление при помощи курбеля с соответствующим снижением скорости роспуска составов. Перед каждым переводом стрелки курбелем, дежурный по горке должен перекрыть горочный сигнал, остановить роспуск и дождаться пока отцепленные вагоны проследуют данную стрелку, после чего разрешить перевод стрелки курбелем. По окончании перевода и после получения контроля — открыть горочный сигнал и продолжить роспуск.

При производстве работ, когда стрелка не может быть переведена с пульта управления и отсутствует электрический контроль ее положения, она выключается из централизации с сохранением движения по ней в одном из крайних положений. Роспуск составов и маневровые передвижения по стрелке могут производиться после закрепления ее остряков в требуемом положении.

Порядок и сроки выключения централизованных стрелок на сортировочных горках устанавливается Инструкцией по обеспечению безопасности роспуска составов и маневровых передвижений на механизированных и автоматизированных сортировочных горках при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту горочных устройств, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 20 апреля 2017 г. № 758р.

18. При выключении централизованных стрелок, изолированных участков, контрольных замков и устройств без сохранения пользования сигналами, прием и отправление поездов производятся при запрещающем показании входных, маршрутных и выходных светофоров, при этом проверка свободности железнодорожного пути, положения и замыкания каждой стрелки в маршруте производится в порядке, установленном в техническо-распорядительном акте железнодорожной станции (инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования).

19. В каждом случае выключения стрелки или изолированного участка, работник подразделения железнодорожной автоматики и телемеханики совместно с работником, осуществляющим управление стрелками и светофорами, по индикации на пульте (аппарате) управления должен проверить, выключено ли именно то устройство, о котором сделана запись в журнале осмотра.

Перед выключением стрелки или изолированного участка, работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, или по его указанию оператор поста централизации обязан установить стрелки в требуемое положение и надеть на стрелочные рукоятки (кнопки) выключаемой стрелки или стрелок, входящих в выключаемый изолированный участок, красные колпачки.

Перед выключением, централизованная стрелка, по которой не запрещено движение ввиду производства работ, должна закрепляться и запираться:

1) с сохранением пользования сигналами (без разъединения остряков) — на типовую скобу, закладку и навесной замок;

2) без сохранения пользования сигналами, если остряки отсоединяются от электропривода — на типовую скобу, закладку и навесной замок;

3) без сохранения пользования сигналами, если остряки не отсоединяются от электропривода — на закладку и навесной замок.

Подвижный сердечник крестовины закрепляется специальным устройством и запирается на навесной замок.

При ремонте или неисправности стрелки, когда нарушается механическая связь между остряками (разъединение остряков), ее остряки закрепляются в соответствии с локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования). Прижатый остряк запирается на закладку и навесной замок.

При выключении спаренных стрелок без сохранения пользования сигналами, стрелка, на которой не производятся ремонтные работы, запирается на закладку и навесной замок, а с сохранением пользования сигналами — закрепляется типовой скобой и запирается на закладку и навесной замок.

Ключ (ключи) от запертой стрелки (спаренных стрелок) в течение всего периода выключения должен (должны) храниться у дежурного по железнодорожной станции (работника, выделенного для обслуживания стрелки, или руководителя, ответственного за обеспечение безопасности движения поездов).

Закрепление стрелки производится работником подразделения пути в соответствии с локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования) с записью в журнале осмотра или передачей соответствующей телефонограммы. Ответственным за надежность закрепления остряков стрелки (подвижного сердечника крестовины) является работник подразделения пути. Запирание стрелки на закладку и навесной замок производится работником железнодорожной станции, который отвечает за ее правильное положения в маршруте и надежность запирания навесным замком, согласно указанию работника, осуществляющего управление стрелками и светофорами.

По окончании работ до снятия крепления со стрелки, работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, совместно с работником подразделения железнодорожной автоматики и телемеханики должны проверить и убедиться в соответствии положения стрелки (подвижного сердечника) положению стрелочной рукоятки (нажатию соответствующей кнопки) и контролю на пульте управления.

Выключение стрелки из централизаций без сохранения пользования сигналами производится в порядке, установленном Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ. ЦШ-530-11, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 20 сентября 2011 г. № 2055р.

20. На железнодорожных станциях, оборудованных системами управления и контроля устройств железнодорожной автоматики и телемеханики на базе аппаратно-программных средств, порядок установки и запирания стрелок в маршруте устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

Система железнодорожной автоматики и телемеханики – совокупность технических средств, обеспечивающая контроль и управление с установленным уровнем безопасности движения стационарными путевыми и подвижными объектами железнодорожного транспорта.

На каждой железнодорожной станции, где используют системы железнодорожной автоматики и телемеханики, присутствует Инструкция о порядке пользования устройствами СЦБ на железнодорожной станции как приложение к ТРА станции. Инструкция разрабатывается специалистами дистанции СЦБ и является приложением к ТРА станции и содержит общие сведения о системах ЖАТ на станции и прилегающих перегонах, определяет последовательность действий работников как в условиях нормального действия устройств ЖАТ, так и при их неисправностях (в соответствии со стандартом СТО РЖД 19.002-2017. Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Порядок ввода в эксплуатацию). В данном документе производится описание:

1) применяемых на станции аппаратов управления и контроля (количество и типы пультов, табло или автоматизированных рабочих мест дежурного по станции (далее — АРМ ДСП));

2) перечень всех кнопок или их групп (например, кнопки с зеленой головкой, с литером соответствующего светофора, или кнопки с черной головкой с наименованием пути), тумблеров, коммутаторов, других средств управления устройствами СЦБ с указанием их обозначения на пульте и полного наименования, конструктивных особенностей (двухпозиционные без фиксации, с фиксацией, со счетчиком, с устройством для пломбирования и т.п.), функций и исходного (нормального) положения для систем с кнопочными панелями управления устройствами СЦБ на станции;

3) описание АРМ ДСП, перечня команд управления с указанием наименования, обозначения и функций для программно-аппаратных (микропроцессорных, релейно-процессорных) систем управления устройствами СЦБ;

4) перечень всех средств визуальной индикации и звуковой сигнализации на табло или мониторе АРМ ДСП (элементов путевого развития, стрелок, светофоров, участков приближения (удаления) и других устройств) с указанием наименования, обозначения, индикации исходного состояния, индикации и сигнализации в процессе нормальной работы и при нарушении нормальной работы контролируемых устройств СЦБ. Для систем электрической централизации, выполненных на базе программно-аппаратных средств, перечни должны оформляться в виде таблиц с цветными иллюстрациями символов графических отображений состояния объектов и расшифровкой этих символов (Подпункт 3.3.1 пункта 3.3 «Методических указаний по составлению Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ на железнодорожной станции», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 12 сентября 2016 г. № 1864р.

21. Для производства ремонта устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, не требующего по своему характеру предварительной записи в журнале осмотра, отдельные стрелки или горловины железнодорожных станций, находящихся на диспетчерском управлении, допускается передавать диспетчером поездным на местное управление.

Перечень основных работ, выполняемых электромехаником СЦБ без записи в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети с разрешения работника, управляющей устройствами железнодорожной автоматики и телемеханики на станции в соответствии с Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ ЦШ-530-11, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 20 сентября 2011 г. № 2055р.